Acima estão algumas das capas que driblaram a mesmice. Inclui a dos jornalões, sem grandes novidades, para mostrar como reagiram. Entre eles esqueci a Folha, que não vi na peneirada feita no Newseum. Acrescento-a agora, porém não a da primeira página, mas a da edição de Esportes, que chama mais a atenção.

Autor: rabinovicimoises

A pioneira americana Edith Warton

Berkshires, MA — Escrevia na cama todas as manhãs, largando no ar cada folha manuscrita para que pousasse oscilante no chão. Sua secretária recolhia a produção do dia e a datilografava.

Em 40 anos, Edith Wharton escreveu 40 livros – e com um deles, The Age of Innocence (original grátis em http://www.gutenberg.org/etext/541), conquistou em 1921 o primeiro prêmio Pulitzer concedido a uma mulher nos Estados Unidos.

O quarto das criações de Edith não era qualquer um. Ela o chamava, em francês, de boudoir. Tratava-o como a um santuário. Foi construído no canto norte de sua mansão de 42 quartos em Lenox, acima de uma biblioteca de 2.700 livros, e com vista para colinas distantes, o lago Laurel e um jardim de flores anuais, carregado de petúnias argentinas, em torno de um espelho de água retangular com uma fonte no meio.

Mãos habilidosas para escrever, plantar e arquitetar, Edith projetou com minúcias cada detalhe de O Monte, a mansão de estilo georgiano em que viveu por uma década. No lado norte, criou um giardino segreto, um jardim secreto murado com um mínimo de plantas, pedras cobertas de musgo, bancos debaixo de arcos e um pequeno lago com uma fonte. “Sou melhor paisagista do que novelista”, ela se gabava. Seu primeiro livro, escrito em 1897 com um arquiteto amigo, Ogden Codman, foi The Decoration of Houses. Depois, em 1904, publicou Italian Villas and Their Gardens.

Um dos quartos da casa foi especialmente arrumado para seu hóspede mais bem-vindo, o escritor Henry James, que muito a influenciou. De vez em quando a visitavam também o presidente Teddy Roosevelt e os escritores F. Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway.

Mesmo cercada de amigos, na casa que construiu, autora de livros de sucesso e filha de pais magnatas de uma família nova-iorquina tricentenária, Edith era infeliz. Faltava-lhe o marido, Edward ‘Teddy’ Robbins Wharton, 12 anos mais velho do que ela, um socialite e desportista sem nenhuma propensão literária, artística ou cultural, e com a saúde mental e física decaindo progressivamente, a partir de 1903. Foi ele próprio quem confessou que desviava dinheiro da conta bancária comum para manter uma amante em Boston.

O casamento ruiu. E com ele, O Monte. Edith se divorciou em Nova York. “Divorciar em Nova York é um diploma de virtude”, escreveria. Ela deixou a mansão e os Berkshires em 1911, e nunca mais voltou. Foi para a França. De lá partiu de carro para as frentes da Primeira Guerra Mundial. Mandava notícias para os Estados Unidos como correspondente de guerra.

O governo francês a condecorou com a Legião de Honra por ter ajudado os sem-teto franceses e belgas. Mas o que ela encontrou mesmo na França nunca antes tinha vivido até os 46 anos: uma paixão. O amante era Morton Fullerton, um jornalista do London Times em Paris, amigo de Henry James. Tempos felizes… Seu novo círculo de amigos incluía o poeta, cineasta e novelista Jean Cocteau e o escritor André Gide, fora os americanos para quem Paris era uma festa.

Uma única vez Edith voltou aos Estados Unidos. Foi em 1923, quando recebeu o doutorado em letras pela Universidade de Yale – um título inédito para uma americana. Ela também se elegeu membro pleno da American Academy of Arts and Letters, em 1930.

Na farta bibliografia que deixou, o título de um conto chama a atenção: “Xingu” (download grátis: http://www.readbookonline.net/readOnLine/1584/) Mas ela nunca esteve na Amazônia. O rio aparece como cenário para a trama.

O Monte passou por seis proprietários, entre eles uma escola feminina e um grupo de teatro, Shakespeare & Company, até ser tombado e restaurado aos seus dias de glória. Está impecável, um museu com jardins fantásticos abertos para piqueniques.

Edith ficou na França, escrevendo até um ponto final — o ataque cardíaco em 11 de agosto

de 1937, quando tinha 75 anos. Ela foi enterrada no cemitério americano de Versalhes. Em seu túmulo, há uma inscrição em latim: O Crux Ave Spes Única (Salve, oh Cruz, nossa única esperança).

Baleia à vista

Berkshires, MA -A enorme baleia branca boiava no alto do Monte Greylock, bem longe do oceano, em Pittsfield. Era só Herman Melville abrir a janela para avistá-la. Ele se sentia tão ao mar em Berkshires que descrevia seu quarto como a cabine de um navio. E nas noites de ventania continha o impulso de subir ao telhado para pegar a roda do leme, e enfrentar as ondas até ancorar num porto seguro.

Moby Dick ainda hoje está no horizonte, boiando imóvel a 1.064,06 metros do Monte Greylock, na Monument Mountain, o ponto mais elevado de Massachusetts. Não era um delírio do marujo-escritor Herman Melville, que vivia obcecado por baleias, o tema de um novo livro que já deveria ter enviado a seu editor em Londres.

Em dias claros, os turistas avistam Moby Dick da janela de Arrowhead, o casarão de uma fazenda de 1780, em Pittsfield, comprado por Herman Melville depois de participar de um piquenique no topo da Monument Mountain, em 5 de agosto de 1850, com o editor Evert Duyckinck, os escritores Oliver Wendell Holmes e Nathaniel Hawthorne, e o jurista David Dudley Field Jr. Ouviam a leitura da lenda de uma índia que pulou dali para a morte, o coração despedaçado pela paixão por um primo, quando desabou um temporal.

Melville, 32 anos, e Hawthorne, 46, buscaram abrigo juntos, enquanto Holmes servia champanha em canecos de prata. Tornaram-se dois grandes amigos, e um influenciou a obra do outro – sem que tenham antecipado a amizade entre os cowboys do filme Brokeback Mountain. O piquenique literário do século 19 virou um programa que ainda atrai escritores de Boston e Nova York. O lema é o de Holmes, e vale para todos os que decidem visitar Berkshires apenas para ouvir música em Tanglewood ou curar o corpo e a alma no Kripalu Center for Yoga and Health, em Lenox: “É preciso carregar as montanhas no cérebro”.

O marujo Melville foi funcionário de banco e vendedor numa loja de pele em Nova York, onde nasceu, até se alistar no baleeiro Acushnet para uma caçada de três anos a baleias, em 1841. Abandonou o barco nas Ilhas Marquesas, por brigar com o capitão, e ficou pulando de navio em navio, de porto a porto, só voltando à Nova York ao entrar para a Marinha americana.

Em terra firme, não sabia o que fazer da vida, mas tinha inúmeras boas histórias para contar. Os primeiros cinco livros o fizeram escritor. Mas nem o sucesso de Moby Dick lhe rendeu dinheiro suficiente para sustentar-se em Arrowhead com a família – a mulher, Lizzie, e quatro filhos. Até hoje best-seller, só lhe rendeu, enquanto vivo, meros US$ 589. Teve que abandonar a sua bucólica vida. Pelos 20 anos seguintes trabalhou como inspetor de alfândega em Nova York. Nunca mais escreveu prosa, só poesia – e sua musa foram os tempos em Berkshires. Morreu em 1891. Seus últimos escritos apareceram publicados apenas 33 anos depois.

Arrowhead foi comprada pela Sociedade Histórica em 1975. Curioso o endereço que cruza uma grande amizade: 780 Holmes Road, Pittsfield MA – 01201.

Baleias à proa!

Moby Dick bóia no Mount Greylock, congelada no tempo. Mas a 4 horas de ônibus de Stockbridge, no Porto de Boston, partem cruzeiros para Stellwagen Bank, um ponto no mar em que baleias de vários tipos se encontram, e aparecem para as fotografias.

O barco tem uma área grande com ar-condicionado e cadeiras, bar, banheiros limpos, e especialistas em baleias simpáticos explicando o que todos estão vendo, às vezes mais além do que o necessário, porque, sob silêncio, ouvem-se as baleias assoviando, e até o barulho de seus mergulhos.

O passeio dura três horas. Muita brisa marinha, sol forte, os passageiros que não comeram o fast-food a bordo estão prontos para um dos ótimos restaurantes de Boston.

Quem embarca para ver baleias, a US$ 35 os adultos, e US$ 29, crianças, receberá um ticket para outra próxima viagem, se não avistar nenhuma. A propaganda promete “garantia de baleias”, ou o ticket de volta.

Festa brasileira em Israel

Waters, da banda Pink Floyd (The Wall),

Waters, da banda Pink Floyd (The Wall),

não está conseguindo convencer Caetano

e Gil ao boicote a Israel.

Resta-lhe outro Muro, o das Lamentações.

Clique: Gil falou contra a guerra aos soldados israelenses.

A festa brasileira em Israel

Tel-Aviv, 1983 — Caetano, Elba, Djavan e Ney Matogrosso reunidos num show de quase cinco horas, em israel, foram considerados “um excesso”.

Por quem o comemorou, “excelente”, e por quem o lamentou, um “desperdício”.

Um excesso: outras celebridades, como Rod Stewart e Joe Cocker, por exemplo, estão se apresentando também este mês, em outros palcos deste país do tamanho da Via Dutra. O público israelense não tem o hábito de comparecer a shows semanais, e depois de um inverno rigoroso em espetáculos, foi posto, de repente, diante de múltiplas escolhas irresistíveis, algumas até mesmo gratuitas.

Entre nove a dez mil pessoas foram ver “O Carnaval do Brasil”, como anunciado nos cartazes de rua. A “festa brasileira”, prometida por um pequeno avião que a anunciou com letras de fumaça, sobre as praias de Tel-Aviv, foi feita num estádio de futebol, Bloornfield, em Jaffa. O público podia escolher a grama, perto do palco, onde seria permitido dançar, ou a arquibancada, com o preço do ingresso variando entre 12 e 16 dólares.

O estádio foi grande para o máximo de 10 mil pessoas, deixando certa impressão de vazio. Os portões entre o gramado e a arquibancada acabaram abertos, com cadeiras aos que se cansavam de dançar, e espaço, aos que se animavam.

Caetano foi recebido com muito aplauso, assim que surgiu abrindo o show. “Shalom, shalom” – cumprimentou. O que ele via era um estádio lotado, todo na penumbra, e grande animação no gramado — a policia em alerta contra invasão de fãs que marcou o espetáculo de Gal Costa e Gilberto Gil.

— Gil, Gal, Jorge Ben, Nazaré Pereira e agora Caetano, Elba, Djavan e Ney: é uma overdose para o israelense — comentou um crítico popular em Israel, Dubi Vilensky, sentado na arquibancada. — Vou ficar aqui uma hora, depois outra lá embaixo, mais uma aqui… Eu acho que cada um deles deveria ser um show à parte; há talento de sobra nesta noite.

Caetano, para o jornal Davar, foi “cansativo, cantando muitas músicas lentas”. Na verdade, depois de pedir ao público perto do palco, num perfeito inglês, que tomasse uma decisão entre ficar de pé ou sentado, pois cobria a visão de outros, reclamada por gritos que o perturbavam, pegou o violão, dispensou sua banda e acalmou a plateia. Claro que ele cantou sua música que fala do primeiro-ministro Beguin, Tatcher e Delfim, “Ele me deu um beijo na boca”, lançada antes das guerras do Líbano e das Malvinas, e da grande crise econômica brasileira.

“Profetas são vocês ai” — disse Caetano em entrevista a uma rádio, quando perguntado quais seriam os próximos personagens políticos de suas músicas.

Elba já achava, desde que chegou, que estava, na verdade, em Fortaleza. Teve a certeza quando de um sobrado emanava música brasileira, em Jaffa. Bateu à porta e, milagre na Terra Santa!, abriu-a realmente um cearense. Havia mais outros na casa. Eles tinham, ainda por cima, o seu último disco.

Muito à vontade, Elba pulou no palco que nem pipoca. Estava contagiante: levantou o público e a saia com sua voz ardida e sua grande alegria. (No dia seguinte alguns jornais mostraram que ficava nua, ao rodopiar).

— Cada um desses artistas merece um show individual — repetiu Eli Israeli, cujo programa de rádio é o grande promotor da música brasileira em Israel, tendo por prefixo o Trem das Onze, cantado por Gal.

Quando Djavan entrou no palco, já quase 11 da noite, o público pedia Samurai, que seria a última apresentada por ele, uma hora depois. Eis então que surge Ney Matogrosso, emplumado, uma grande surpresa, a apoteose. Tanto sucesso, tentaram promover um show só para ele, no dia seguinte, num teatro de Tel-Aviv.

Mas no camarim, Ney não estava feliz por ter sido o último do show. Esperou, sentado, maquiado, por três horas e meia. Foi recompensado, o único a ter que voltar para um bis — a exceção, Caetano, reapareceu convidado por Djavan.

Caetano e Elba assistiram ao final do show, com Ney no palco, sentados na grama. Para eles tantos brasileiros não foram excessivo, mas “muito bom, fantástico”.

A empresária Lilian Schutz levou Caetano, Djvan e Elba para outro show, numa praça de Haifa, onde reuniu um público de cinco mil pessoas, a 10 dólares cada. (Promotora da maioria dos shows de brasileiros em Israel, não é ela, desta vez, a responsável pela nova visita de Caetano e Gil.).

Bo Le Rio

Tel-Aviv, 1985 — O título do disco é Bolerio, e como em sua capa e contracapa aparecem erros como “participagao”, “musicas convidados”, “car- linghos” e “technico”, pode-se pensar numa coleção de boleros gravada sem maiores cuidados de revisão.

Mas “bo-le-rio”, assim separado, significa, em hebraico, “Vamos ao Rio”, e quem está convidando é uma cantora israelense, Yehudit Ravitz, com 10 músicas de Jorge Ben e banda do Zé Pretinho.

Bolerio foi gravado ao estilo da Guerra dos Seis Dias, em 48 horas, entre 17 e 19 de abril, pela CBS israelense. Foi o resultado de um impulso que levou Yehudit a subir ao palco convidada por Jorge Ben, num teatro lotado de Tel-Aviv. O público se negava a ir embora sem mais um bis. Os dois sequer se conheciam.

Jorge Ben foi de País Tropical, em português, e Ravitz o seguiu, em hebraico. “Tudo espontaneamente”, ela contou. “Os rapazes da banda queriam gravar o disco, e eu gostei de cantar com eles — uma total empatia. Estava gravando meu próprio álbum, sem conexão ccm 0 Brasil. No dia seguinte ao show, já estava selecionando oito musicas de Jorge Ben para uma gravação totalmente inesperada”.

Por que tanta musica brasileira em Israel? A própria Ravitz já tinha gravado com outro cantor israelense, Matti Caspi, um LP com 0 titulo de País Tropical, e nos últimos dois anos vieram a Israel vários cantores brasileiros, entre eles Gal, Gil, Caetano, Ney Matogrosso, Elba, Nazareth Pereira e Jorge Ben.

Ravitz acha que “Israel é um país triste e que os israelenses procuram alegria — uma alegria que existe na musica brasileira”. A explicação de Gilberto Gil foi outra:

— Israel é também um país tropical

Shuaras queriam fazer a cabecinha-oca de Fujimori

Estive com os shuaras equatorianos depois que foram  bombardeados pelo Peru, em 1995.A vingança que juravam me espantou: iriam reduzir a cabeça de Alberto Fujimori ao tamanho de uma bola de tênis, espetada na ponta de uma lança. E não seria a primeira.

bombardeados pelo Peru, em 1995.A vingança que juravam me espantou: iriam reduzir a cabeça de Alberto Fujimori ao tamanho de uma bola de tênis, espetada na ponta de uma lança. E não seria a primeira.

Bomboiza, Equador (janeiro/fevereiro 1995) — Quando falam da “pequena cabeça do presidente Alberto Fujimori”, os índios shuaras da Amazônia equatoriana não estão minimizando a sua inteligência. Estão falando em redução de cabeça mesmo, “tzantza”, que há 50 anos não praticam.

Bomboiza, Equador (janeiro/fevereiro 1995) — Quando falam da “pequena cabeça do presidente Alberto Fujimori”, os índios shuaras da Amazônia equatoriana não estão minimizando a sua inteligência. Estão falando em redução de cabeça mesmo, “tzantza”, que há 50 anos não praticam.

A cabeça do presidente Fujimori está ameaçada de ser reduzida a pouco mais de uma bola de tênis, e se tornar um troféu espetado numa lança, porque a aviação peruana bombardeou a nação Shuar em Shiramentsa, Banderas e Numbatkaime.

As bombas de Shiramentsa (Fátima, em espanhol) abriram três crateras sem atingir os índios. Mas os deixaram furiosos clamando por “tzantza”. Em Bomboiza, ao pé de El Cóndor, a montanha sagrada dos shuaras, o líder Nantipia falou também de “tangana”, um veneno extraído de uma planta, Pallo Fernandez, que cresce matando toda a vegetação ao redor. “Uma só gota mata de 15 a 20 pessoas”, explicou.

Os shuaras caçam com zarabatanas. Podem acertar um alvo distante até 40 metros. Mas preferem os fuzis. Um grupo de índios coletou fragmentos das bombas peruanas para tentar trocá-los por fuzis na base Centinela del Cóndor, em Gualaquiza. “Não nos deram armas”, lamentou Nantipia. “Estão em falta, disseram”. Mas ele não acreditou: “Desconfiam de nós porque estamos contra a privatização de uma mina de ouro em Bomboiza”.

No exército equatoriano há um batalhão exclusivo de shuaras desde 1981 – um prêmio pelo resgate de vários soldados desaparecidos na floresta. São os iwias, ou “diabos da selva”, os gigantescos inimigos míticos que o guerreiro Shuar deve enfrentar em sua iniciação, quando peregrina às cascatas sagradas do Cóndor e toma uma poção de ervas alucinógenas para “ver” o próprio destino.

O sargento Anguacho foi um iwia que lutou em guerras passadas contra o Peru. Hoje, com “mais” de 12 filhos, “talvez uns 60 anos”, parece mais um anjo da selva. Sorri desdentado, bonachão. E se mantém uniformizado e armado com um fuzil Fall 62, esperando na porta do quartel de Gualaquiza que o mandem para a frente de batalha. “Sei o que é combate”, ele diz. “Quero me unir aos meus irmãos na floresta”.

Um repórter pergunta a Anguacho se ele se sente equatoriano ou peruano. Nem um nem outro, responde. A Amazônia não tem fronteiras para o Shuar. Mas são do Equador os papéis que os identificam. E está em território equatoriano a montanha sagrada do Cóndor, onde perambula o espírito de Arutam, o deus que toma a forma de qualquer animal. “Temos que defendê-la”. Mesmo que na outra trincheira esteja um Shuar alistado pelo exército peruano.

Os shuaras dos vizinhos em guerra se relacionam, muitos até são parentes, mas “quando se sentem de um país ou de outro, definem uma fronteira” – explica o sociólogo Jorge Trujillo, que estuda as comunidades indígenas do Equador. Para ele, na mesma situação estariam os Ianomâmis divididos entre a Venezuela e o Brasil. “O que está acontecendo é um enorme passo na política das nacionalidades indígenas em relação à nação equatoriana. Muitos críticos protestaram quando se falou em autonomia para as nações indígenas. A resposta foi direta: os índios participaram ativamente com o exército para manter as posições do Equador. Isso demonstra que a unidade é uma realidade”.

A luta entre os shuaras não chega a ser uma exceção. “O mesmo já aconteceu em guerras na Ásia e na África”, lembra Trujillo. O sargento Anguacho resume com simplicidade: “Somos como um mamão partido. Mas continuamos sendo mamão”. No Oriente Médio, os árabes do exército israelense descrevem o paradoxo assim: “Meu país está em guerra contra meu povo”.

Os shuaras que ficam na retaguarda participam da guerra preparando chifles para as tropas. As mulheres cortam bananas e batatas em finas fatias, e depois de fritá-las em separados panelões, misturam-nas com carne em pequenos pacotes de plástico – um para cada soldado. Suam ao lado do fogo no calor de 40 graus da Amazônia. E vão bebericando cuias com chicha, feita de mandioca.

Em Bomboiza, o líder Nantipia repete uma denúncia que foi desmentida pelo Peru: “O exército peruano está usando nossos irmãos como bucha de canhão. São eles que vão à frente das patrulhas para detonar as minas”. O shuar Marcelino Chupi foi a Paris, no fim de semana, para participar da Segunda Assembleia da Iniciativa Indígena pela Paz, onde acusará o Peru de incentivar “a luta entre irmãos”. O prêmio Nobel da Paz de 1992, Riguberta Menchú, pediu o imediato cessar-fogo numa carta aos presidentes Sixto Ballén e Alberto Fujimori. “As primeiras e principais vítimas estão sendo os povos indígenas”, ela lamentou.

Em Bomboiza, o líder Nantipia repete uma denúncia que foi desmentida pelo Peru: “O exército peruano está usando nossos irmãos como bucha de canhão. São eles que vão à frente das patrulhas para detonar as minas”. O shuar Marcelino Chupi foi a Paris, no fim de semana, para participar da Segunda Assembleia da Iniciativa Indígena pela Paz, onde acusará o Peru de incentivar “a luta entre irmãos”. O prêmio Nobel da Paz de 1992, Riguberta Menchú, pediu o imediato cessar-fogo numa carta aos presidentes Sixto Ballén e Alberto Fujimori. “As primeiras e principais vítimas estão sendo os povos indígenas”, ela lamentou.

Os líderes dos 40 mil shuaras do Equador proclamaram guerra contra o presidente Fujimori, não contra os 10 mil “irmãos” do outro lado da fronteira, nem contra o povo peruano. E saíram às ruas de Quito pedindo, literalmente, a sua cabeça, para reduzi-la extraindo-lhe os ossos e recheando-a de pedras e sementes.

Leia também El Condór Pasa

No meio do caminho tinha Petra

Memória esculpida em pedra rosa-vermelha, Petra assombra. É o testemunho petrificado de um povo que perambula pelo deserto da Terra Santa há mais de 2 mil anos.

El Badwi — estepe, começo e beduíno em árabe, esse povo “tem o ar, os ventos, o sol, a luz, os espaços abertos e um imenso vazio” – como dizia o arqueólogo, militar, espião e escritor inglês Thomas Edward Lawrence (1888-1935), o lendário Lawrence da Arábia do livro Os Sete Pilares da Sabedoria.

El Badwi — estepe, começo e beduíno em árabe, esse povo “tem o ar, os ventos, o sol, a luz, os espaços abertos e um imenso vazio” – como dizia o arqueólogo, militar, espião e escritor inglês Thomas Edward Lawrence (1888-1935), o lendário Lawrence da Arábia do livro Os Sete Pilares da Sabedoria.

Os nabateus, primeiros beduínos, vagavam em caravanas das dunas do sul da Arábia até o Mediterrâneo, no século IV a.C., respeitando os mandamentos expostos ao profeta bíblico Jeremias (35:7): “Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis nem possuireis vinha alguma; mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra, em que viveis peregrinando”.

Não passavam de 10 mil, os nabateus; porém, “superavam em riqueza a outros árabes”, conta Diodorus Siculus, historiador da era do imperador Augusto. Descendiam de Nabayot, filho maior de Ismael e neto de Abraão. Em Petra (do grego petros, pedra), ou Batra (pedra, em árabe), encontraram água, ainda na fonte que o patriarca Moisés fez brotar de um pedregulho, ao cruzar o deserto conduzindo os judeus da escravidão no Egito à liberdade em Canaã, a Terra Prometida.

Labirinto de penhascos estratégico na rota das caravanas de especiarias (ouro, prata, mirra, púrpura fenícia, madeira e seda) que unia a Síria ao Mar Vermelho, e a Índia ao Oriente Médio, Petra tinha também a vantagem de ser uma fortaleza natural imbatível, blindada contra invasores. Com água e segurança, os nabateus foram abandonando a vida nômade. Fundaram um império: no século 1 a.C., sob o reinado de Aretas III, a Arábia Pétrea já se estendia de Damasco à Salah, na Arábia Saudita, com 30 mil habitantes.

Petra ficou conhecida como “Rainha do Deserto”, um reino que abrange a fortaleza de Massada, onde 967 judeus preferiram o suicídio à rendição aos romanos em 70 a.C., e as grutas de Qumram, local em que os essênios guardavam os recentemente descobertos Pergaminhos do Mar Morto – duas maravilhas no mesmo cenário lunar do deserto bíblico de Edom. A cidade teve poder, glória e independência até o ano 106, quando o Império Romano a anexou, sob o governo de Trajano (98 a 117). Posta de fora da rota das caravanas dos “navios do deserto”, os camelos, caiu no esquecimento. Um longo esquecimento.

Do esplendor de Petra restam hoje um trecho de rua pavimentada, uma porta monumental, um teatro romano para quatro mil pessoas, uma colunata, um mercado e mais de 750 tumbas, incluindo a de al-Deir, a melhor conservada, talvez a do último rei nabateu, Rabel II, com 45 metros de largura por 42 de altura. A cor dominante tem matizes vermelhos, marrom, amarelo e violeta. As pedras parecem estar pegando fogo com o passado. A rocha dentro dos mausoléus, formatada pela erosão da água e do vento, mostra os efeitos de um caleidoscópio.

Do esplendor de Petra restam hoje um trecho de rua pavimentada, uma porta monumental, um teatro romano para quatro mil pessoas, uma colunata, um mercado e mais de 750 tumbas, incluindo a de al-Deir, a melhor conservada, talvez a do último rei nabateu, Rabel II, com 45 metros de largura por 42 de altura. A cor dominante tem matizes vermelhos, marrom, amarelo e violeta. As pedras parecem estar pegando fogo com o passado. A rocha dentro dos mausoléus, formatada pela erosão da água e do vento, mostra os efeitos de um caleidoscópio.

“Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom?” (Salmos 60:9)

A estrada para Petra, a 70 quilômetros ao Sul do Mar Morto, vai serpenteando um árido planalto até descer a um pequeno vale. De repente, numa curva da “siq”, uma estreita garganta de um quilômetro que se aprofunda até a 100 metros, surgem, magníficas, talhadas na rocha, as colunas de Khazneh Firaoun — o Tesouro do Faraó. Os beduínos ainda hoje as fazem de tiro ao alvo, já muito perfuradas, pretendendo que o ouro que contenham escorra pelos buracos, segundo uma lenda. Mas enquanto esperam, alugam camelos ou charretes para os turistas que não conseguem caminhar de volta a pé, sob sol abrasador. Uma branca mesquita marca o local em que foi enterrado Aaron, o irmão de Moisés.

Só uma pequena parte de Petra emergiu em décadas de escavações. Não há pressa. Arqueólogos querem antes conter a erosão que ameaça monumentos desenterrados. Um plano implicaria no restauro do sistema de canais de irrigação dos nabateus, visíveis pelo caminho até o Tesouro do Faraó. Aproveitando até a última gota de água, acumulada em reservatórios, eles plantavam jardins e alimentavam fontes. A paisagem era diferente, e a terra, melhor, não essa aridez atual. Florescia mesmo um bosque de carvalhos. Uma igreja bizantina com mosaicos do século V brotou ultimamente em pesquisas de um grupo americano. Também foi exumada uma mulher com 180 moedas, provavelmente soterrada durante um terremoto no ano de 363.

Amonitas, amorreus, moabitas e edomitas também deixaram rastro bíblico nos reinos de Edom, Gilead e Moab, a moderna Jordânia, conquistada pelos egípcios, assírios, babilônios, persas e romanos. Os árabes só chegariam entre 633 e 636, com o islamismo. Cristãos cruzados assumiram o poder na Idade Média. Otomanos governaram de 1517 até 1918, o fim da primeira guerra mundial. Os ingleses mandatários designaram as terras a oeste do rio Jordão como Palestina, e à leste, Transjordânia, então entregues à administração do príncipe Abdullah ibn Hussein, filho do governante hashemita de Meca e irmão de Faiçal, destronado da Síria pela França. Ele se coroou rei ao proclamar a independência em 1946 — e foi assassinado em 1951, em Jerusalém. Em dois anos, outro estado independente se formaria ao lado da Jordânia: Israel.

Amonitas, amorreus, moabitas e edomitas também deixaram rastro bíblico nos reinos de Edom, Gilead e Moab, a moderna Jordânia, conquistada pelos egípcios, assírios, babilônios, persas e romanos. Os árabes só chegariam entre 633 e 636, com o islamismo. Cristãos cruzados assumiram o poder na Idade Média. Otomanos governaram de 1517 até 1918, o fim da primeira guerra mundial. Os ingleses mandatários designaram as terras a oeste do rio Jordão como Palestina, e à leste, Transjordânia, então entregues à administração do príncipe Abdullah ibn Hussein, filho do governante hashemita de Meca e irmão de Faiçal, destronado da Síria pela França. Ele se coroou rei ao proclamar a independência em 1946 — e foi assassinado em 1951, em Jerusalém. Em dois anos, outro estado independente se formaria ao lado da Jordânia: Israel.

Petra renasceu em 1812, redescoberta pelo suíço Johann Ludwig Burckhardt (1784-1817), que aprendeu árabe, treinou longas caminhadas e se disfarçou de sheik, sob o pseudônimo de Ibrahim Ben Abdalla, desconfiado de que não iria fundo no deserto se parecesse viajante ocidental. Levava uma cabra para sacrificar na tumba de Aaron. Um dia, ele dobrou a curva da “siq”, e ali estava Petra. Seguiram-se outros viajantes. E novas expedições científicas.

Hoje os turistas desembarcam em Aman, a 262 quilômetros ao Norte, a ex-Rabbath-Ammon bíblica e ex-Philadelphia greco-romano, “cidade branca” de um milhão de habitantes com as ruínas do templo de Hércules, a capital do reino hashemita, onde a família Hussein bin Talal reina há mais de 50 anos. Visitam Jerash, a “Pompeia do Oriente”, a mais bem preservada das dez cidades romanas do século I a.C. que formam uma confederação, Decápolis, povoada desde a Idade do Bronze, há 5 mil anos. Das ruínas de Umm Qais, a antiga Gadara, avistam-se todo o vale do rio Jordão, o Mar da Galileia e as colinas do Golã, com os picos nevados do Monte Hermon. O mapa da Palestina e da Terra Santa no século VI é “a” preciosidade da “Cidade dos Mosaicos”, Madaba, ao lado do Monte Nebo, onde o profeta Moisés teria morrido e sido enterrado.

Hoje os turistas desembarcam em Aman, a 262 quilômetros ao Norte, a ex-Rabbath-Ammon bíblica e ex-Philadelphia greco-romano, “cidade branca” de um milhão de habitantes com as ruínas do templo de Hércules, a capital do reino hashemita, onde a família Hussein bin Talal reina há mais de 50 anos. Visitam Jerash, a “Pompeia do Oriente”, a mais bem preservada das dez cidades romanas do século I a.C. que formam uma confederação, Decápolis, povoada desde a Idade do Bronze, há 5 mil anos. Das ruínas de Umm Qais, a antiga Gadara, avistam-se todo o vale do rio Jordão, o Mar da Galileia e as colinas do Golã, com os picos nevados do Monte Hermon. O mapa da Palestina e da Terra Santa no século VI é “a” preciosidade da “Cidade dos Mosaicos”, Madaba, ao lado do Monte Nebo, onde o profeta Moisés teria morrido e sido enterrado.

Petra foi para a tela de cinema com “Indiana Jones e a Última Cruzada”; foi transformada em miragem por Hollywood. É um pedregulho que foi sendo esculpido pelos nabateus e pelo tempo. Nas ruas de areia e pedra, há muitas pedras para escalar ou soltas pelo meio do caminho.

Nunca me esquecerei que no meio do caminho

Tinha uma pedra

Tinha uma pedra no meio do caminho

No meio do caminho tinha uma pedra.

(Carlos Drummond de Andrade)

O mundo se lembra de Lawrence da Arábia libertando árabes, montado num camelo. Lawrence Thomas Edward da Arábia morreu montado numa motocicleta, em Dorset, na Inglaterra, em maio de 1935.

Os dois eram um só: o aventureiro britânico, militar e escritor, que nasceu em 1888, ano da Lei Áurea no Brasil, e que em 1910, com 22 anos, já havia se formado pela Universidade de Oxford e estava embarcando numa expedição arqueológica do Museu Britânico à cidade hitita de Carchemish, hoje Karkamis, na Turquia. Que aprendeu árabe no deserto do Sinai. Que trabalhou para o Serviço de Inteligência Militar da Inglaterra no Cairo ao eclodir a primeira Guerra Mundial, em 1914. Que foi enviado para o Hejaz, a moderna Arábia Saudita, com um grupo de socorro ao príncipe Faiçal, que se tornaria rei do Iraque.

Lawrence lutou entre os árabes na rebelião contra o governo turco. Era um conselheiro militar. Unificou as forças armadas árabes para conduzi-las à vitória contra os turcos. Em 1918, com Faiçal, entrou em triunfo em Damasco, à frente do exército britânico. Foi participar da Conferência de Paz de Paris, em 1919, mas voltou sem a independência. De 1921 a 22 ficou na divisão de Oriente Médio do governo inglês, em Londres. Mas por pouco tempo, porque decidiu renunciar para se alistar na Royal Air Force, sob o pseudônimo de J. H. Ross. Não queria aparecer, porque já era muito popular. Em 1923, ele passou para a divisão blindada. Em 1925, retornou à força aérea de “Her Majesty” por dez anos.

No último dia do décimo ano, em 1935, Lawrence foi dar uma volta sem sua motocicleta em Dorset. Apareceram dois ciclistas à frente. Desviou, mas a manobra o derrubou e ele bateu com o crânio no chão. Seis dias depois, sem ter recobrado a consciência, foi enterrado. O neurologista que cuidou dele começou então uma campanha para que todos os motociclistas passassem a usar capacetes.

Lawrence deixou uma obra escrita. Um dos livros, Sete Pilares da Sabedoria, de 1926, é uma coletânea de suas aventuras no mundo árabe. Outro é uma condensação, Revolta no Deserto, lançado um ano depois. Como personagem de filme, deu a sir David Lean, diretor de cinema inglês, um segundo Oscar em Hollywood.

Aeroporto de ÓVNIs

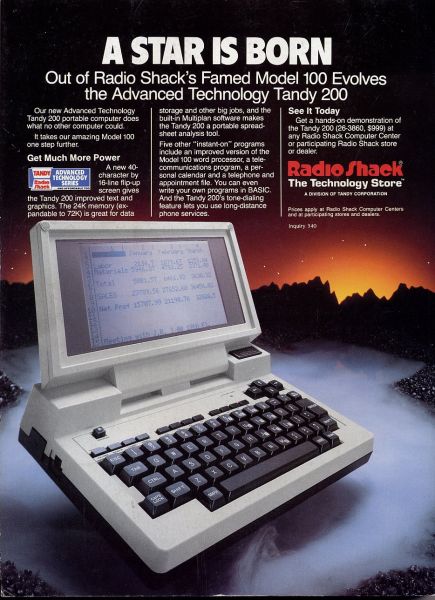

3, 4, 2, 1… Decolam o Discovery e meu computador

O primeiro “computador pessoal” a gente nunca esquece.

O meu foi um Tandy, da Radio Shack, made in Texas, e que comprei por 300 dólares, em Washington.

Acima do teclado uma janelinha mostrava apenas as últimas linhas escritas. Era o monitor.

Antepassado dos toshibinhas, vovôs dos muito finos, leves e poderosos laptops atuais, esses Tandy. O meu poderia ser considerado o primeiro de uma longa ascendência resumida hoje a só um herdeiro, o MacBook Air.

A bateria do Tandy era inesgotável – porque carregada com pilhas normais. Exauridas, havia só que trocá-las. Nada de procurar uma tomada em aeroportos, ou não poder trabalhar em aviões ou trens, sem energia.

A conexão, infalível: era só acoplar o auscultador de qualquer orelhão aos auriculares do computador, invertido – o microfone no alto-falante. Simples, como um fone de ouvido. Em quarto de hotel, ou quando telefones não se encaixavam às “orelhas” de borracha, recorria-se ao “jacaré” nos fios da tomada do telefone, arrancando-os de dentro das paredes. Os hotéis passaram a disponibilizar modems para não serem tão depredados. Com a caneta Bic e o bloco de notas, repórteres acrescentaram uma chave de fenda e canivete.

O que escrevia chegava à redação do jornal em instantes. Se em Israel, por exemplo, discava o número local da agência Reuters, ou Compuserve, e disparava meu sinal de modem que, ao chocar-se com outro em direção contrária, gerava um ruído mesclado que transportava a mensagem para o Bairro do Limão, em SP, com pedágios instantâneos em Londres, Nova York, Buenos Aires, Rio e SP. As agências tinham números locais em muitas cidades mundo afora. Quando não, a opção era achar o mais próximo entre os países vizinhos. Ou ligar direto para um número sempre a postos na redação – o recurso guardado para urgências, bem caras na época.

A tecnologia, rudimentar. O que foi ótimo, porque até mesmo eu, que nunca tinha pilotado um computador, pude aprender a usá-lo logo que o tirei da loja e o carreguei com pilhas. Assim entrei no mundo da tecnologia que deletou totalmente as Lettera, portáteis máquinas de escrever, então sonho de consumo dos jornalistas viajantes. Era uma máquina de escrever eletrônica (não mais elétrica), em que era possível (“incrível!”) apagar o já escrito, trocar palavras, fazer correções, tudo isso sem deixar o chão coberto de bolinhas de laudas amassadas. Foi o fim da orquestra de tec-tec-tecs, mas também do cedilha e dos acentos. Os Tandys vinham com teclado inglês.

Erros, consertados. Fosse máquina de escrever ou telex, cada palavra escrita era final (a não ser que as correções fossem marcadas com XXXXXXXXXXX). Já o Tandy trazia um apagador no seu único programa para escrever textos, arquivá-los e transmiti-los, chamado BASIC (o DOS daquele tempo). Cabiam nele fantásticas 65.536 linhas de 255 caracteres, no máximo (um tuíte tem 140 caracteres, ou duas linhas). Mais que memória, só vaga lembrança, comparando-se aos megagigabytes de espaço em qualquer computadorzinho hoje em dia, arquivo em nuvem, pen- drive, ou CD e DVD.

A fita cassete, precursora da memória móvel. Bastava trocar a fita cassete para restabelecer a memória esgotada de um Tandy (dessas fitas de gravar música, mesmo.). Os jornalistas que carregavam essa nova ferramenta de trabalho de cobertura em cobertura mundo afora poderiam dilatar hoje a definição de “coxinha”, porque já escreviam “nas coxas”: punham o Tandy no colo, e batucavam seus textos.

Perdeu-se? Compra-se outro. Esqueci o meu primeiro PC no táxi quando fui a Las Vegas cobrir uma luta de boxe. Entrei na Rádio Shack local e comprei um novo pelos mesmos 300 dólares. Não havia que configurar, fazer nada, só pôr pilhas. Surpresa foi a janelinha acima do teclado agora ser uma tela, dobrável, monocromática, fundo cinza e letras pretas. Estreei a nova “máquina” ainda no táxi para o aeroporto, e lá, de um orelhão, transmiti o texto para São Paulo. (Até agora o Grupo Estado não sabia que tinha perdido o computador. O substituto novo, eu paguei).

A maior façanha do meu primeiro computador pessoal, porém, é uma história à parte. Aconteceu em Cabo Canaveral, na Flórida, onde fui para o lançamento do ônibus espacial Discovery, o primeiro depois da tragédia da nave Challenger, que explodiu segundos após decolar com sete tripulantes a bordo, todos mortos, em janeiro de 1986, havia dois anos.

A chefia de reportagem em São Paulo encomendara um acompanhamento minuto a minuto dos preparativos e disparo do foguete. Cerca de 1800 jornalistas e eu estávamos a 4,5 quilômetros do que parecia ser um gigantesco pássaro branco de bico avermelhado. Tudo que lhe acontecia, eu registrava. Comecei o diário quando ainda faltavam oito horas, 20 minutos e 43 segundos para a partida. Percebia-se medo palpável de que ocorresse um novo desastre. Seria talvez o fim do programa espacial americano.

Um amigo me trouxe uma lata de Coca-Cola. Abri-a, tomei um gole, e a pus ao lado do Tandy. E o vento levou e derrubou, o teclado ficou empapado. Virei o computador de cabeça para baixo, deixando escorrer aquele melado. Juntaram em volta os “técnicos”. Uns sentenciavam: “Seu trabalho está perdido”. Outros sugeriram desligar. Mas, desligado, não mais ligava, morto. E agora? Como reconstituir a noite toda de anotações? Um tempo depois, desolado, apertei o “on” sem convicção. Não é que ressuscitou?! Com sequela, porém: uma letra não funcionava mais, a “A”.

Recdo pr redco: como devem ter percebido falt-me um letr. Morreu intoxicd de coc-col. brco

(Recado para a redação: como devem ter percebido falta-me uma letra. Morreu intoxicada de coca-cola. abraço)

Quem chegou até aqui, e quiser continuar, clique na página do lançamento do Discovery, como publicada pelo Estadão, graças à vitória do Tandy sobre a Coca-Cola. O texto inicial, na ordem mandada, é o que tem por título “Êxito depois…”. Depois, o segundo texto seria o do alto da página.

PS.: Ao final da ressaca de Coca-Cola, alguns dias depois, meu Tandy recuperou o “A”. Está comigo até hoje.

El Condor Pasa

Nunca tinha estado na Amazônia montanhosa, do lado do Peru e Equador.

Fui à Cordillera del Condor na última erupção da longa guerra por retificação de fronteira entre peruanos e equatorianos iniciada em 1821.

Em troca de independência da Grã-Colômbia, o Equador pagou com territórios da bacia amazônica suas dívidas com credores britânicos. Mas o Peru protestou: eram dele as terras.

Os dois países brigaram desde 1932, com períodos de não-paz mas sem-guerra, até 1995 – o último grande enfrentamento.

Foi quando conheci a Amazônia do Condor. O céu era dos aviões de combate e a floresta, de soldados. Tiros, bombas — e aquela paisagem majestosa mas muito úmida, quente, uma sauna sob constante bombardeio de mosquitos.

Em 1998, a paz entre Equador e Peru foi assinada no Rio, sob os auspícios do Brasil e

testemunho de outros países vizinhos. Em 1999, implementada.

CONDOR, Equador — Depois do bombardeio aéreo, nem os mosquitos da floresta voltaram a atacar. Silenciam os pássaros, espantados pelo ruído já distante dos helicópteros. Cenário grandioso na Amazônia que começa a se apagar sob a neblina do entardecer, a 1.800 metros de altura. Abaixo estende-se o vale do rio Cenepa, afluente sangrento da guerra entre Equador e Peru.

CONDOR, Equador — Depois do bombardeio aéreo, nem os mosquitos da floresta voltaram a atacar. Silenciam os pássaros, espantados pelo ruído já distante dos helicópteros. Cenário grandioso na Amazônia que começa a se apagar sob a neblina do entardecer, a 1.800 metros de altura. Abaixo estende-se o vale do rio Cenepa, afluente sangrento da guerra entre Equador e Peru.

Os “azuis” saem das trincheiras dentro da mata. Olham para o horizonte buscando os helicópteros “vermelhos”, peruanos. Vão se reunindo na cozinha do acampamento, entre galinhas ciscando e cães sonolentos. Ouvem, nítido, o motor de um avião. Todos correm. Escalam ribanceira, jogam-se no mato. “Azul!”, grita o capitão Victor Burneo. Só um susto.

O jantar está quase pronto: sopa de carne, arroz e café.

No último bombardeio “vermelho”, dois aviões subsônicos despejaram três bombas de 250 quilos. O impacto abriu crateras como as dos vulcões ao redor de Quito. Árvores com troncos grossos jazem com as raízes arrancadas. O capitão Burneo fica pequeno no fundo do buraco de quatro metros por oito de diâmetro. Uma explosão abriu uma fonte regurgitante, que molha a terra revolvida. Os vidros dos dois casarões do quartel Centinela del Condor estão em pedaços. E a bandeira amarelo-azul-vermelha tremula provocante no ponto mais visível da cordilheira. Os peruanos não a miram, nem ao destacamento: descobriram que são alvos vazios. Bombardeiam a floresta, onde os “macacos” do Equador passam o tempo escondidos.

“Apenas nos defendemos”, explica o capitão Burneo. Contra um ataque de paraquedistas, fincaram lanças no chão. Contra uma escalada “vermelha”, armaram espantalhos com fuzis de mentira. Tampas de latas numa cerca dão o alarme nas infiltrações. Caminhões-ônibus que circulam ao pé do Condor, os “superboeing”, exibem a foto tradicional do mestre de guerrilha Che Guevara. A guerra, na Amazônia montanhosa, recortada de penhascos, “pode durar anos, sem vencedor”, garante um soldado. Só os aviões o assustam. “Mas há que superar o medo”, ele repete como se estivesse lendo a ordem escrita numa parede do Centinela del Condor: “Estar fisicamente preparado, mentalmente forte, tecnicamente superior, moralmente sadio”.

O capitão Burneo não faz uma frase de efeito ao dizer que vai mostrar o “teatro de operações”. Ele tem uma vista privilegiada da guerra. As bases do Peru em Soldado Vargas, Destacamento Nuevo e Soldado Pastor estão abaixo margeando o rio Cenepa. As bases equatorianas mais bombardeadas são visíveis ao Norte: Tiwintza, Sur, Cueva Los Tayos, Coangos e La Montanita.

“Nenhum de nossos fortes caiu”, garante o capitão Burneo. “As notícias de recuo equatoriano são propaganda de guerra do Peru. Resistimos, e vamos continuar resistindo”.

Condor Mirador está a 50 quilômetros de Gualaquiza, na província de Morona Santiago, a uma hora de voo de Quito, ou quase 20 horas em ônibus. Os aviões peruanos a alcançam em dois minutos, decolando da fronteira. Os helicópteros surgem em ondas a cada oito minutos. Surpreenderam na quinta-feira, disparando em plena uma da tarde, sem a neblina e a noite com que até agora se protegeram. Mas as rajadas não acertaram nenhum “azul”. As incursões dos aviões

O exército equatoriano está reformando a estrada de terra que sobe o Condor, depois do rio Zamora, atravessado numa balsa camuflada com ramos de árvores da floresta. O front peruano, em Tumbes, na costa do Pacífico, não é assim tão acessível. Os soldados são substituídos por helicópteros. Na sexta-feira, muita munição era despachada para o alto. Os reforços para o fim de semana incluíam dezenas de caixas de morteiros. Um caminhão lança-mísseis saiu três vezes do quartel de Gualaquiza, mas voltou armado. As famílias dos soldados, de plantão na entrada, ficaram preocupadas.

“Meu irmão foi para o Cenepa”, diz uma mulher. “Estou aqui querendo notícias”. Pais, filhos e vizinhos do quartel passam o dia na “Sala de Espera”, acompanhando o movimento dos helicópteros e caminhões. Um índio Shuar, Angel Yunan, que tem dois filhos sargentos e dois sobrinhos soldados, mostra-se orgulhoso aos repórteres: “Os peruanos sempre roubaram nosso território. Mas desta vez, não vamos deixar”, ele diz.

Os soldados que vão partir para o front ouvem o sermão de um sargento sobre os “inimigos peruanos”. Algumas frases saem com quatro insultos seguidos. Todos se preparam para um batismo de fogo. Há pouco, no bar El Barquito, muitos brincaram de guerra, num videogame. Só recrutas que acabaram de passar por um treinamento especial. Cada um ganha um saquinho de chiples – banana e batata fritas, misturadas a pedaços de carne. O prefeito de Azogues, Segundo Germano, acaba de descarregar latas de atum, mas elas não são distribuídas. O depósito do quartel se enche de dólares enviados de todo o Equador.

Os piuins e borrachudos da Amazônia do Condor são o sancudo e o arenilla. Os repelentes sumiram das farmácias de Quito, requisitados no front. Coincidência ou não, com a guerra eles estão em trégua. A floresta também mudou. Feriu-se com picadas. Desnudou-se com as explosões. Encheu-se de soldados. Coloriu-se com bandeiras. Mas mais estranho é o total silêncio que reina depois dos bombardeios. Os habitantes da floresta parecem resignados. Em Chuchumbleza, pequeno povoado entre Gualaquiza e a Cordilheira do Condor, comboios militares cruzam o rio em que crianças brincam sem escolas, a vida alterada com a guerra. Os caminhões “superboeing” lotam nas viagens para o quartel, os passageiros amarelos de pó. Os casebres pelo caminho parecem vazios.

A partir de Chuchumbleza já se avista a Cordilheira do Condor, majestosa no meio de duas serras menores. A estrada vai margeando o rio Zamora, que se une ao Santiago, depois ao Maraon, e chega ao Brasil com o nome de Amazonas. O Cenepa corre entre eles, centro da nova guerra pela demarcação dos últimos 78 dos 1.600 quilômetros da fronteira entre Equador e o Peru. Os “vermelhos” lutam pelo direito territorial adquirido com o Protocolo do Rio de Janeiro, assinado há 53 anos. Os “azuis” reivindicam um direito histórico e a “inexecutabilidade” do acordo, “anulado” pela descoberta do rio Cenepa em 1947. Mais: os equatorianos contam ter perdido 60,89% de seu território desde 1915 – um total de 428.217 quilômetros, ou quatro vezes o tamanho de Portugal e 20 o de Israel. Só o Peru já teria engolido 248.217 quilômetros – denuncia o historiador Jorge Villacrès Moscoso. A Colômbia, 180 mil, com o tratado Muòz Vernaza-Suárez, em 1916.

“Não vamos perder novos territórios”, repetem as pessoas mais simples ao longo da estrada para a Cordilheira do Condor. Mas a guerra se aproxima lentamente mais do Equador do que do Peru. Uma bomba já foi descoberta na ponte de Padmi, na província de Morona-Santiago. A polícia desconfia de um “infiltrado”. Um grupo de paraquedistas peruanos já pulou perto de Tiwintza, na retaguarda dos destacamentos de Cueva de los Tayos, Base Sur e Coangos. “Tudo indica que pularão de novo”, adverte um oficial. Muitos reforços foram despachados para Huaquillas/Águas Verdes, na fronteira do Pacífico entre os dois países, como se uma invasão peruana fosse iminente. E Gualaquiza, “A “Pérola da Amazônia”, está virando uma cidade fantasma.

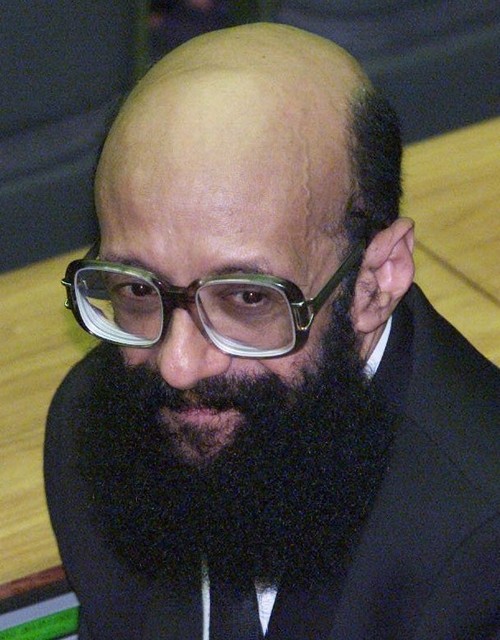

Je suis Enéas

Muito antes do “Je suis Charlie” tornar-se viral e incorporar outros nomes,

existiu o médico Enéas Carneiro, candidato a presidente no Brasil.

Ele dizia “Meu nome é Enéas”, e pronto: esgotado seu tempo de propaganda na TV.

Desde 6 de maio, há oito anos, seu bordão passou a ser:

São Paulo, 1998 – Proclamava-se o próximo presidente do Brasil, sem ser um dos dois favoritos nas pesquisas de opinião pública, e assegurava: “Não estamos loucos, nem delirando”. Tornou-se coletivo: “Nosso nome é Enéas”. E começou a marcar entrevistas para o dia 1º de janeiro, na rampa do Palácio do Planalto.

“Delirantes-falsos-mentirosos-fabricados” são os 4,4 pontos porcentuais das intenções de votos que o colocaram em quarto lugar na corrida presidencial, acima dos ex-governadores Leonel Brizola (4,1 pp) e Esperidião Amim (1,9 pp), e ameaçando Orestes Quércia (5,5 pp) – “esses senhores extremamente mal dotados pela natureza”, como diz. Mas ele se nega a comemorar já uma vitória para o minúsculo Partido da Reedificação da Ordem Nacional (Prona).

O Dr. Enéas, médico de 55 anos, sabe-se o “próximo presidente” porque obteve uma prova de que o Prona não constou de uma pesquisa do Ibope em Porto Alegre. Ele tem uma “testemunha espontânea”, com denúncia registrada em cartório, e ficou indignado: “Como acreditar em pesquisa se o nome da gente não está incluído? Quem quiser confira, em qualquer esquina, de qualquer cidade: oito, nove ou dez em cada cem pessoas apertam a nossa mão e admitem que estão do meu lado”. Essas estatísticas “não são verdadeiras, lamentavelmente, e visam mostrar ao nosso eleitor que não adianta votar em nós, que não temos chance. A maior finalidade delas é colocar uma pedra de uma tonelada em cima da nossa candidatura”.

O “próximo presidente” Enéas Ferreira Carneiro está convencido de que já se elegeria no primeiro turno se dispusesse de três minutos na TV, ao invés de 1,15 minutos. “É convicção nossa, face ao que a gente vê nas ruas. Não estamos todos loucos. Não é possível que estejamos todos em pleno delírio. Somos médicos, engenheiros, advogados – homens de todas as profissões. O que vemos é bem diferente do que mostram as pesquisas”. Mas tudo bem que só seja confirmado presidente no segundo turno. Como ele já explicou à nação: “Só eu tenho as condições necessárias para exercer a Presidência da República, porque sou desligado do sistema que tem tentáculos em toda a parte, um verdadeiro tumor com as suas metástases”. Políticos profissionais, para ele, “são uns pascácios”, ou tolos.

SEM MAQUIAGEM – O Dr. Enéas orgulha-se de ser pontual. “Em 20 anos de aulas nunca atrasei um minuto. Nunca! Às 21h30 de quinta-feira, como tinha marcado, ele entrou na TV Record, em SP, para uma entrevista ao programa 25ª Hora. As poucas tietes de plantão o reconheceram, mas não se aproximaram. Caçavam duplas caipiras. Barbudo, careca, pequeno e muito magro dentro de um terno jaquetão azul-escuro, exalando pressa como se ainda só tivesse 17 segundos para pronunciar “Meu Nome É Enéas”, seu slogan de 1989, ele dava a impressão de que explodiria à menor provocação. Engano. Dócil, atento a um relógio que tirou do bolso para o tampo da pasta 007, onde guardava uma camisa, ele até surpreendeu: “Pergunte o que quiser, e lhe responderei com a minha franqueza”.

Estado – Essa rigidez com os horários, sua proposta de “orrrrrdem”, o discurso como uma metralhadora… não é por isso que o estão tomando por fascista?

Enéas – Não existe uma grande nação no mundo sem essa rigidez. É preciso que exista.

Estado – Fidel Castro também é rígido…

Enéas – Sim, só que ele exagera, com pena de morte e outros coisas de que discordo. Veja o exemplo da Copa do Mundo: ali houve ordem! Imagine um professor que diz aos alunos: começamos às 19h30, paramos às 21h, recomeçamos às 21h20, e terminaremos às 22h40. Só sai da aula quem estiver passando mal. Quando um aluno quer falar de política, eu o corto: “Por favor, doutor, aqui estamos falando de Medicina”. Imagine ser sempre assim, chova ou faça sol. É bom poder dizer isso. E imagine dar esse exemplo à nação, essa vontade de acertar. Apresentamos nosso projeto, e prometemos: vamos cumpri-lo. Ter horário, ter orrrdem, fazer as coisas funcionarem, é ser ditador?

Estado – Já o chamaram até de palhaço!

Enéas – Não consigo olhar para a imprensa de modo imparcial. Ela não traduz a realidade dos fatos. A Veja me chamou de palhaço. Ora, eu dou aulas para médicos há 20 anos. Tenho mil alunos por ano estudando comigo. Um jornalista que se diz cientista político escreveu aleivosias a meu respeito. Não procuro a imprensa. Se um repórter é elegante comigo, recebe o mesmo tratamento. Mas quando já me procura com ar de mofa, ironia, eu o trato devidamente. Já me perguntaram se sou exótico ou fascista. Aliás, nem foi uma pergunta, mas uma afirmação. Fiquei irritado. Exaltei-me. Sem tempo, não retruquei. Aí concluíram que era fascista. Isso é uma distorção. Querer que o Brasil seja livre, querer que nossas riquezas sejam nossas, que tenhamos um lugar ao sol, como todas as outras nações, isso é ser fascista, meu Deus? Se for, que nos chamem de fascista, tudo bem.

Orrrrdem. Respeito. Os dois assessores do Dr. Enéas o admiram. Fotos, só durante o tempo combinado. Nada de o flash disparar de surpresa e flagrá-lo espontâneo, talvez coçando o nariz. Diante de um cafezinho, pausa. Maquiagem para ir ao ar? De jeito algum: “Quero só lavar o rosto com água” – ele se defende, como se ameaçado.

O LIGEIRINHO – O Dr. Enéas estava lendo num jornal que na eleição de 1989 os candidatos teriam a TV à disposição. “Era carnaval, e isso me marcou”, ele lembra. “Nunca tinha participado de nenhuma reunião política. Mas já vinha discutindo em casa essa angústia que qualquer pessoa que não esteja comprometida sente no Brasil, essa falta de esperança, essa tristeza infinita do homem comum”. Então, sua terceira mulher, a promotora de auditoria militar Adriana Lorandi Ferreira Carneiro, o desafiou:

-Por que você não faz alguma coisa?

-O quê?

-Sei lá, candidate-se a presidente da República.

E aí está. O ex-militar e cardiologista que anulava o voto desde 1960, quando o presidente Jânio Quadros o decepcionou, mergulhava na política “por profunda indignação”. A professora Clarisse Fecury, diretora da Escola 24 de Janeiro, no segundo distrito de Rio Branco, onde Enéas nasceu, já o conhecia por “falar ligeirinho”. E o Brasil o comprovaria em 1989: em 17 segundos, ele conseguia pronunciar 56 palavras.

O pai era barbeiro. E morreu quando ele tinha nove anos. “Passei uma época muito difícil, trabalhando para ajudar minha mãe”. Tornou-se sargento, aos 19 anos, para estudar Medicina. E foi primeiro lugar num vestibular disputado por 755 candidatos na Faculdade Fluminense de Medicina. Ao sair do Exército, em 1965, tinha um currículo com cinco mil anestesias. Hoje, com 38 itens, acumula diplomas em cardiologia e física, aulas de português, taquigrafia e conferências. Da vida pessoal conta apenas o objetivo. Tem três filhas, cada uma com uma mulher, e todas muito discretas. Mora num apartamento próprio de 140 mil dólares em Laranjeiras. Seus vizinhos pouco o encontram no edifício. Às vezes paga com atraso o condomínio. E tem um Escort 1987.

“Quando me meti em política não foi para me tornar como o candidato do PT, que diz: venci. Venceu em quê? Fazendo greve? Qual foi a atividade em que este senhor se distinguiu na vida a não ser fazendo greve? Ao que saiba, ele não trabalha há 15 anos. Por que não estudou, se fala tanto em educação? Por que não se preparou para se tornar Presidente da República. Ele está preparado para perder, como já aconteceu. É o adversário ideal para o candidato do sistema. Fraco, fraco na argumentação. Uma beleza… para ser esmagado”.

O BRASIL DE ENÉAS – Seria contra a invasão do Haiti: “Condenamos a intervenção de um país em outro”. Protestaria contra o bloqueio a Cuba: “Deixemos que cada país resolva seus problemas”. Diria às grandes potências: “Deixem-nos em paz. Deixem a nossa Amazônia em paz. Vamos parar com essa história de dar uma terra enorme, maior do que Portugal, para meia dúzia de índios. Vamos acabar com esta história de internacionalização. A economia internacionalizada quer dizer, em outras palavras: nações subdesenvolvidas de joelhos”.

Enéas, o presidente, “faria do Brasil um país forte”, para evitar um Kuwait tropical. “Quando falo em reorganizar as forças armadas, a imprensa grita: absurdo! Dizem que estou ressuscitando assombrações porque meu candidato a vice-presidente é um almirante respeitadíssimo, o almirante Gama e Silva. Mas por que o Kuwait foi invadido? Por que não tinha poder de dissuasão…”

O Brasil de Enéas “deixará de ser um país extrator, e se tornará transformador”. Vai se impor ao mundo como “nação soberana”. Todas as riquezas minerais pertencerão a um monopólio estatal. Antes de assumir o poder, porém, o “próximo presidente” já lamenta: “É a este grito nacionalista que estão dando o nome de fascismo”. Ele preconiza um estado técnico, forte e intervencionista. E como médico, num partido formado por médicos, proibiria o aborto. “Não aceitamos nenhuma forma de interrupção da vida. E somos contra a eutanásia e a pena de morte”. E a favor da obrigatoriedade do hino nacional nas escolas, que passam a ter primário e ginásio.

O “presidente” Enéas rebatizará o Real. Voltará o Cruzeiro. “O real nada tem de real, é uma farsa, um plano maquiavelicamente tramado para dar certo temporariamente. Mas o cruzeiro, não”. Para intervir “em monopólios e oligopólios, prender quem desrespeitar controle de preços e reduzir as taxas de juros ao nível do mercado internacional”, o Brasil viverá sob um Estado de Emergência Econômica.

Estado – Mas os eleitores não estão aprovando e votando no Plano Real? Não os assustará um Estado de Emergência Econômica?

Enéas – Qualquer migalha que se dê ao homem simples o fará feliz. Quem vivia com uma inflação de 50% ao mês, e de repente, mesmo ganhando a miséria de 65 reais, vê que o dinheiro está estável, suspira de alívio. Essas pessoas têm um imperativo categórico, usando a linguagem de Kant, o grande filósofo alemão: comer. Para elas, pão na mesa é o fundamental. Ficam satisfeitas quando constatam que o dinheiro vale o mesmo que há quatro dias. Compreensível, natural… Mas o Sr. percebe que isso é uma farsa, que daqui a pouco isso vai explodir outra vez. Essas pessoas são tão simples que não sabem o que significa Estado de Emergência Econômica. Mas sentem uma profunda sinceridade quando falo. São atingidas não pela razão fria, mas pela emoção. E aí somos todos iguais: o servente que limpa o chão e o astrofísico. Ambos amam, odeiam, têm esperanças.

O “presidente” Enéas está convencido de que “o único lugar em que se pode endireitar o Brasil é na Presidência, de cima para baixo”. Por isso vai para lá.

NOSSO NOME É ENÉAS – “O governo, os meios de comunicação e os institutos de pesquisa mentem, mentem de modo sórdido” – diagnostica o Dr. Enéas. “Este tripé forma um grande poder. Poder terrível. Maligno. E asfiiiiiixia a população. O povo sequer pode ser informado. Quando alguém, e somos um exemplo, se levanta, emerge, querendo apenas servir, então não presta, torna-se um perigo, um ditador, fascista. Em 1989 o epíteto era Cacareco – um indivíduo que não tem projeto. E agora que temos um projeto, somos um perigo. Meu Deus, não entendo mais nada. Realmente, não entendo”.

Estado – Quem está dizendo “Nosso nome é Enéas”? Quem são seus eleitores?

Enéas – São pessoas lúcidas, que não aguentam mais essa onda de desordem que aí está, que perceberam que vem sendo manejadas, conduzidas qual uma manada de búfalos para o precipício, e que observam ir-se estiolando tudo que presta na nação, os valores cívicos sendo eliminados, destruídos, famílias esquartejadas diante de telas de TV inundadas por imagem de sexo quase explícito no horário nobre… Meu eleitor são essas pessoas, a grande maioria da população. Por isso repito: se tivesse três minutos, bastava isso, não haveria necessidade de segundo turno.

O presidente Itamar Franco deverá deixar o cargo com um nível de popularidade estimado em 83%, um recorde hemisférico. Talvez faça seu sucessor, é o “Presidente do Real e do Tetra”. Mas Enéas, que se acredita o “próximo presidente”, afirma que ele deveria, na verdade, “se envergonhar”. E explica: “Vergonha de não ter apresentado um projeto para o Brasil, vergonha da tristeza que contagia todas as pessoas e vergonha dos índices de mau estar social”.

A deputada federal Regina Gordilho, única do Prona, vê o Dr. Enéas mais do que um fenômeno. “Ele é o nosso salvador”, ela diz.