CERCA DE 25 ANOS ATRÁS, PC FARIAS ENCARNAVA

O MAIOR CORRUPTO DO BRASIL, CAPAZ DE DERRUBAR UM

PRESIDENTE EXTERMINADOR DE MARAJÁS. VOEI NO ASSENTO À FRENTE DO

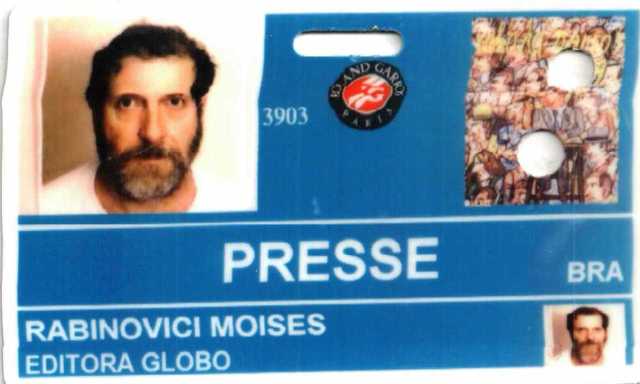

QUAL ELE VOLTAVA “PRESO” DA TAILÂNDIA (foto)

HOJE PC FARIAS SERIA CASO DE TRIBUNAL DE PEQUENAS

CAUSAS. AO TODO, ELE MOVIMENTOU US$ 8 BILHÕES. OU QUASE NADA,

COMPARADO AO MENSALÃO E AO PETROLÃO.

(Foto: http://www.bemparana.com.br)

VOO BANGKOC-SP – Prisioneiro na classe executiva da Varig, Paulo César Farias bebeu champanha Veuve Clicquot, uísques 12 anos e vinhos franceses, jantou com refinamento, ganhou das aeromoças um tratamento só concedido aos famosos, e ainda violou com baforadas a área de não fumantes, roncou ao cochilar, posou para foto com uma admiradora da classe turística (ainda não havia selfie), e concedeu entrevistas como se fosse um herói de retorno à glória em sua Pátria — e, ainda por cima, em campanha eleitoral.

Antes de se candidatar, porém, ele avisou que “vou ter de resolver minhas pendências jurídicas”. (Foi morto antes por motivos até hoje não conhecidos).

PC Farias recebeu a escolta dos dois delegados brasileiros que viajaram quase 20 mil quilômetros para prendê-lo com mordomia, até ser deportado de Bangcoc: mandou que dois tenentes tailandeses que o vigiavam carregassem as malas deles para o avião. Logo percebeu que “eram muito humildes, e amáveis”. Houve um instante de hesitação, mas logo executaram a ordem.

“Não é doutor Edson?” – perguntou PC Farias ao delegado Edson Antônio de Oliveira, superintendente da Polícia Federal no Rio e chefe da Interpol no Brasil. Ele concordou. A retribuição foi rápida: o prisioneiro pôde passar pelo free-shop para comprar um pacote de seus longos Malboros a caminho de embarcar na poltrona 11L do segundo andar do Boeing 747-400.

“Só fizeram uma malandragem comigo”, reclamou PC Farias de seus amigos tailandeses. “Acordaram-me às 5 horas da manhã, dizendo que eu deveria estar pronto dentro de 20 minutos”. Tomou banho “corrido” e entrou no carro de vidro fumê do próprio subcomandante do Departamento de Imigração de Bangcoc. No banco de trás, dois seguranças, apoiados por outros num segundo carro. Cruzaram a cidade de trânsito sempre caótico e alcançaram o aeroporto antes da chegada do voo 828, Bangkoc-SP, que só decolaria a noite, ao chegar de Hong-Kong.

O prisioneiro da classe executiva passou o dia numa “sala espetacular”: até dormiu por quatro horas. Ao ser transferido do luxuoso Sheraton para a área de detenção dos miseráveis paquistaneses e bengladeshis que tentam entrar ilegais na Tailândia só dispunha de “um colchonete num quarto limpinho e arrumadinho”. Ele conseguiu armar uma “segurança pessoal” contratando dois guardas entre os deportáveis. “Vou colocar um advogado para soltá-los amanhã mesmo”, prometia já a bordo, agradecido.

A camisa suada de quatro dias não combinava com o requinte da classe executiva. Por gentileza do embaixador do Brasil em Bangcoc, Paulo Monteiro Lima, os delegados Edson e Nascimento Alves Paulino, o Coordenador Central de Polícia no Brasil, trouxeram uma muda de roupa nova preparada por dona Elma, a mulher de PC. Ao entrar no toalete para trocar-se, ele constatou que também precisava barbear-se. Voltou feliz à sua poltrona. Só um olho o perturbava, vermelho de irritação. E não faltou um prestativo passageiro com colírio para aliviá-lo.

O relógio de PC Farias estava ainda regulado pelo “horário equilibrado” que usou em todo o tempo de fuga: o GMT, de Londres. Assim nunca se confundia com o fuso horário para os telefonemas de toda terça-feira para o irmão, o deputado Augusto Faria, em Maceió ou Brasília. Às 20 horas de Bangcoc, 11 da manhã em São Paulo, e 13 horas em Londres, o Jumbo levantou para o voo de 10h15 até Joanesburgo, na África do Sul. As audiências a bordo começaram entre drinques. O prisioneiro da classe executiva só não deveria aparecer com copo nas fotos ou na TV para não comprometer os policiais que afinal o capturaram, o foragido mais procurado do Brasil. Estava monossilábico, para começo de conversa. Mas tomou gosto rápido e se tornou discursivo. Às vezes perguntava, após uma entrevista: “Então, como me saí?”

PC Farias ditou os horários a todos os passageiros na classe executiva. Se concedia entrevista, o corredor interrompido por câmeras, o serviço de bordo esperava. Só no meio da noite que recomeçava, os ponteiros atrasando enquanto o avião avançava da Ásia para África, é que o delegado Edson reagiu. Cortou mais uma das entrevistas dizendo: “Estou aqui para proteger a integridade física do preso”. Fez-se escuro e silêncio, e o prisioneiro pôs-se a roncar. O tratamento tão famoso na Espanha, ele depois admitiu, “não resolveu”.

Alguns passageiros da classe executiva lucraram com a presença de PC Farias a bordo: repórteres de primeira classe ofereceram-lhes os seus lugares em troca da vizinhança com o ex-foragido, na business. Um dos incrédulos promovidos voltou para contar que “nunca tinha comido tanto caviar na vida”. Os que permaneceram, e que só queriam uma viagem tranquila, assistindo a filmes como O Fugitivo e Proposta Indecente, previstos no programa da cabine, assistiram a uma longa noite de repentinos flashes e focos de luz, atropelamentos de repórteres por carrinhos com bebidas, cenas ao vivo da TV de “amanhã”, atrasos nas refeições, uma névoa de fumaça de um único cigarro no ar, e o desfile de curiosos de áreas mais remotas do avião. Para os brasileiros, a adaptação foi fácil, porque o assunto da maratona de entrevistas até os interessava. Mas um tailandês que nem entendia português, na primeira fila, mostrou-se irritado várias vezes.

O “momento mais delicado” previsto no voo era a escala de 40 minutos em Joanesburgo. Era aqui que o prisioneiro poderia se livrar sacando um habeas-corpus contra a cassação de seu passaporte na Tailândia, e recomeçar a fuga pelo mundo. Ele próprio riu, quando soube que o imaginavam tão ardiloso. Mas o avião ficou cercado por 36 policiais. Dois grandalhões da Interpol se apresentaram ao chefe brasileiro, e se postaram no corredor, de reforço. Uma equipe médica plantonava no aeroporto: dizia-se também que PC Farias poderia simular um ataque diabético para escapar. Na verdade, ele só tomou um dos comprimidos para diabetes que dona Elma chorou tanto para lhe fazer chegar por via diplomática, caso contrário “poderia até morrer”. O embaixador do Brasil em Pretória, Antônio do Amaral Sampaio, comandou pessoalmente a operação. Mas dispensou uma visita ao prisioneiro da classe executiva.

PC Farias preferiu contrafilé com cogumelos selvagens, e não o peixe de dupla nacionalidade do cardápio: “Peixe Tailandês à Parisiense”. O vinho tinto que o acompanhou foi o Château Grivière. Ele o sorveu até os queijos finais. Não quis nenhum licor, porque logo tomaria mais um uísque. “Jantei nos melhores restaurantes de Londres”, ele gabou-se a repórteres. No San Lorenzo, o Al Pacino em pessoa sentou-se numa mesa ao lado. Num outro foi cumprimentado por brasileiros que o reconheceram, mas não o denunciaram. Uma senhora até prometeu que rezaria por ele. Outra admiradora, a bordo desde Joanesburgo, Lilian Faria Passos, tomou coragem diante das câmeras, e perguntou, gaguejando: “Mas por que o senhor fez tantas coisas ruins?”

PC, o “injustiçado”, respondeu: “Me acusam de coisas que não são verdadeiras. Produto da mídia… Mas daqui para frente vamos mostrar a realidade disso tudo”. Emocionada, Lilian então revelou: “Meu pai, sabe?, é JC Faria – João Lessa Faria”. Ela sublinhou que a distância entre os dois residia num “S”.

O delegado Edson também roncou um pouco. Vigia e vigiado, por um breve momento, roncaram lado a lado. O suspense para o final da viagem foi crescendo no café da manhã que indicou a proximidade do Brasil: afinal, o prisioneiro será algemado? PC parecia mais intrigado com as “refeições especiais” que as aeromoças insistiam em lhe dar, mesmo não as tendo pedido. Garantia que as algemas não se fechariam sobre seus pulsos. Mas depois que saiu do “horário equilibrado”, trocando-o pelo nacional, já com o aviso de apertar cinto aceso, e Guarulhos lá embaixo, ele começou a puxar a manga do braço esquerdo, como se as antecipasse. Um par delas brilhava na pasta aberta aos pés do delegado Edson.

O delegado Edson também roncou um pouco. Vigia e vigiado, por um breve momento, roncaram lado a lado. O suspense para o final da viagem foi crescendo no café da manhã que indicou a proximidade do Brasil: afinal, o prisioneiro será algemado? PC parecia mais intrigado com as “refeições especiais” que as aeromoças insistiam em lhe dar, mesmo não as tendo pedido. Garantia que as algemas não se fechariam sobre seus pulsos. Mas depois que saiu do “horário equilibrado”, trocando-o pelo nacional, já com o aviso de apertar cinto aceso, e Guarulhos lá embaixo, ele começou a puxar a manga do braço esquerdo, como se as antecipasse. Um par delas brilhava na pasta aberta aos pés do delegado Edson.

A FUGA ACABOU

Quando foi tirar um novo visto para a Tailândia, em Cingapura, o fugitivo PC Farias enfrentou um inesperado perigo: do outro lado da rua estava, simplesmente, a embaixada do Brasil. “Se alguém me reconhecer?”, apavorou-se. Mesmo assim, correu o risco. Deixou o passaporte, e passou a noite “em elucubrações”. A mais recorrente era a de que algum tailandês resolvesse atravessar a rua para tomar informações. “Estaria terminado”.

Outro momento perigoso foi quando PC Farias achou que deveria abandonar Londres. A Scotland Yard o procurava. Se fosse preso, esperava uma “fiança de primeiro mundo”, algo em torno de um milhão de libras. A mulher, Elma, esperava em Genebra, na Suíça, a resposta a um pedido de permanência na Inglaterra. “Se ela o ganhasse, aí eu também o pediria: era a nossa estratégia”, ele agora lembra, a fuga encerrada.

Já o tinham procurado em dois endereços em Londres. Ele próprio observara uma passeata do PT em sua homenagem de uma janela ao nível da rua, num hotel de subsolo. “Via os pés dos manifestantes, e escapei por uma porta lateral”. O cerco apertava. Então, ele apostou todas as cartas. Ligou para a Thai Airways, e reservou uma passagem para Bangkoc. Marcou de pegá-la no aeroporto de Heathrow, antes do embarque. Mas uma surpresa o irritou a ponto de descontrolá-lo, e então gritou. A caixa não aceitava dólares, só libras e cartão de crédito. “Não uso cartões. E imagina recusar dólares…” Adiante, os policiais da imigração. Se batessem o nome Farias no computador o descobririam. O cartão de embarque embaralhava o nome Cavalcante, por acaso, mas nada adiantaria. Foi em frente. Ninguém o parou.

Já o tinham procurado em dois endereços em Londres. Ele próprio observara uma passeata do PT em sua homenagem de uma janela ao nível da rua, num hotel de subsolo. “Via os pés dos manifestantes, e escapei por uma porta lateral”. O cerco apertava. Então, ele apostou todas as cartas. Ligou para a Thai Airways, e reservou uma passagem para Bangkoc. Marcou de pegá-la no aeroporto de Heathrow, antes do embarque. Mas uma surpresa o irritou a ponto de descontrolá-lo, e então gritou. A caixa não aceitava dólares, só libras e cartão de crédito. “Não uso cartões. E imagina recusar dólares…” Adiante, os policiais da imigração. Se batessem o nome Farias no computador o descobririam. O cartão de embarque embaralhava o nome Cavalcante, por acaso, mas nada adiantaria. Foi em frente. Ninguém o parou.

PC Farias deixou Londres na sexta-feira, 5 de novembro. Acabava de receber uma visita de fim de semana dos filhos, vindos da Suíça, onde estudam. Em Bangkoc, no dia seguinte, concluiu que estava na última escala de sua fuga: “Aqui, ou fico, ou saio. Não dá para ter meio termo”. O que não sabia, então, é que “o povo tailandês pode ser muito bom, mas a Justiça no país está zerada”, como aprendeu. Ele explorava algum tipo de investimento nos “Tigres da Ásia”. Ainda acha que “o futuro do mundo estava ali nessa região”. Sem visto na primeira visita, só dispunha de 15 dias. Quando pediu mais tempo, deram-lhe o suficiente para providenciar tranquilamente uma viagem à Cingapura, onde obteria o visto.

Foi assim que PC Farias partiu em turismo solitário para Phuket, “uma das praias mais lindas do mundo, com infraestrutura moderníssima.” Ficou três dias deslumbrado até partir para Cingapura. Com o visto, começou a voltar à Tailândia, via Bali, onde ficou até segunda-feira, 22 de novembro. Elma o reencontrou em Bangcoc na terça.

Foi assim que PC Farias partiu em turismo solitário para Phuket, “uma das praias mais lindas do mundo, com infraestrutura moderníssima.” Ficou três dias deslumbrado até partir para Cingapura. Com o visto, começou a voltar à Tailândia, via Bali, onde ficou até segunda-feira, 22 de novembro. Elma o reencontrou em Bangcoc na terça.

A noite de Loykratong, uma festa em homenagem a Lua, tinha tudo para ser agradável. O gerente do hotel Sheraton convidou os Farias para um jantar à beira da piscina. PC teve o cuidado de reservar uma mesa. Ao descer, porém, ela estava ocupada. Começou a discutir em inglês com um homem que também afirmava ter feito uma reserva antecipada. Os dois decidiram que era um caso para o gerente resolver. Foi então que o empresário paulista Nelson Scola descobriu com quem estava disputando a mesa. E o deixou com uma frase que ele não conseguiu esquecer:

“Prazer em revê-lo”.

PC Farias concluiu ter sido vítima de “uma ironia do destino”. Ele ainda tentou ser gentil: “Não sabia que você é brasileiro”, disse. Ficou tentado a convidá-lo a formar uma única mesa fraternal. Mas se conteve. “Falei para Elma: não gostei desse troço. Tem cheiro de rolo”. Foi pedir informações sobre o brasileiro. Daí soube seu nome, e mais os dados da ficha de hotel.

“Não tenho ódio dele”, garante PC, “absolutamente convencido” de que Scola foi quem o denunciou à embaixada. Um dos delegados brasileiros que viajou a Bangcoc disse aos repórteres que, na verdade, fora “uma mulher”. Já o embaixador evitou atribuir sexo ao informante. A confusão foi proposital para proteger de vingança quem prendeu PC Farias antes da polícia brasileira, inglesa e internacional. Quando agentes da imigração, protegidos por policiais armados, pediram a PC Farias para ver seu passaporte, e o passaram ao embaixador brasileiro que o anulou, estava encerrada a grande fuga: o fugitivo não podia mais passar por turista legal, documentado, nem estava nas Alagoas, de onde partira 152 dias antes cruzando barreiras policiais que não o importunaram. “A PF estava em greve”,lembra. Mas elogia: “Os federais fizeram um bom trabalho”.

PC Farias perdeu 10 quilos, baixando para 73. A prisão o magoou. Ele acha que os tailandeses “entraram no jogo brasileiro” porque o filho do rei da Tailândia havia sido muito bem recebido numa visita ao Brasil três meses antes. Ele contestou a legalidade da cassação do passaporte, mas não o recuperou. Se conseguisse, partiria para Hungria, sem tratado de extradição com o Brasil. Voando para a cela em Brasília já estava conformado: “Era o que queria, e até começava a preparar a volta para janeiro”, ele revelou. Um repórter o sondou sobre uma possível vingança: circulava a bordo um boato de que ao desembarcar mostraria um cheque de campanha eleitoral que comprometeria o presidente Itamar Franco. Ele desmentiu. Nem deu tanta importância assim: “Com certeza houve coleta de dinheiro para a campanha do vice-presidente”. Aconselhou: “O que o Brasil precisa é de uma lei eleitoral”.