Meu texto, no telex, de repente truncava. Repetia, truncava de novo. Ia tentando até que um teletipista da Reuters/Tel-Aviv avisou que me chamavam ao telefone. Era o censor militar. Não podia transmitir meu artigo. Surpresa: nele apenas dizia que, como o tempo tinha melhorado, Israel poderia atacar o Líbano a qualquer momento. Nada mais. Fui ao Censor Militar, ali perto, e combinei que era preciso avisar o jornal que faltaria, porque me esperavam com espaço aberto. Concordaram, desde que me ativesse a um breve aviso. Respeitei, só que acrescentei, no final do recado, que passaria a noite lendo Camões, cujos poemas, nessa época, entravam no que era censurado no Estadão. A invasão ao Líbano tinha começado enquanto tentei transmitir meu artigo. “Nosso correspondente censurado em Israel”, publicou o jornal em sua primeira página.

Robert Capa/Magnum

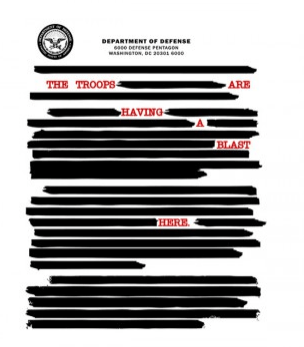

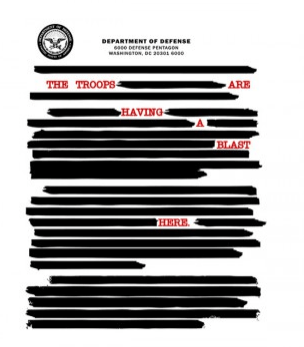

“Na guerra, a verdade é a primeira vitima” — disseram Ésquilo, o dramaturgo grego, e o senador norte-americano Hiram Johnson, em 1917, entre outros a que se atribuem a mesmíssima repetida frase. Para alguns correspondentes de guerra reunidos em Jerusalém, a primeira vítima, porém, tem sido a liberdade de imprensa.

senador norte-americano Hiram Johnson, em 1917, entre outros a que se atribuem a mesmíssima repetida frase. Para alguns correspondentes de guerra reunidos em Jerusalém, a primeira vítima, porém, tem sido a liberdade de imprensa.

No seminário que examinou os meios de comunicação e as guerras no Líbano, no Iraque e Iran e no Atlântico Sul (Malvinas), promovido pela Universidade Hebraica de Jerusalém, falaram (em 4/3/1983), três correspondentes de três diferentes guerras para um auditório de outros veteranos de guerras, cientistas sociais, políticos, diplomatas, estudantes de jornalismo e até encarregados pela censura militar em Israel.

David Shipler, do The New York Times, concentrou-se na guerra do Líbano com a experiência de quem cobriu a guerra no Vietnã, entre 1973-75. Entre 1975-79 foi correspondente em Moscou, e desde 1979 está em Jerusalém.

“Nenhuma guerra é simples”, afirmou Shipler abrindo o seu depoimento, “e a do Líbano excedeu… Em complexidade: aqui temos OLP, sírios, xiitas ao sul, sunitas ao norte, maronitas, drusos libaneses, drusos israelenses, judeus, árabes da Cisjordânia, árabes de Israel, cristãos poderosos, palestinos pobres…e cada um com sua preocupação específica. É uma imensa tarefa, que pode ter três grandes divisões – militar, política e humana”.

Depois de detalhar, em termos profissionais, as três principais áreas de trabalho, Shipler explicou porque, desde Israel, decidiu cobrir a guerra da perspectiva política, deixando a militar para a sucursal de Beirute:

-Simples; eu tinha censor militar, e o Times, outro correspondente em Beirute. Era melhor que uma reportagem tivesse origem onde não existisse censura.

Shípler, como vários outros correspondentes estrangeiros em Israel, tentava alcançar os locais em que se desenvolviam as ações militares, mas ficou imobilizado a primeira semana inteira da guerra. E revelou o seu mais estranho problema com a censura que todos sofríamos, e o denunciávamos na abertura de nossos artigos:

-Liguei para Timor Goksel, porta-voz das forças de paz da ONU, no sul do Líbano, e ele me passou um retrato completo de quanto armamento e tropas Israel estava concentrando para a invasão. O censor de Israel cortou. Foi a primeira vez que vi censurarem as Nações Unidas, e falando de um outro país. A censura foi muito rigorosa no começo, mas a partir da segunda semana, relaxou. As informações que obtínhamos em Jerusalém, de fontes militares, estavam atrasadas 24 a 36 horas em relação às divulgadas pelas rádios libanesas.

Quando entrou no Líbano, foi com escolta:

-Gente interessante era escalada para escoltar a imprensa. Não me sentia vigiado, nem sentia meus entrevistados libaneses intimidados. Não podia ir aonde quisesse. Campos de refugiados, por exemplo. A explicação era a de que “terroristas estavam ainda operando lá”, e mesmo que me responsabilizasse pela minha vida, não me conduziam.

-Nem sempre foi assim: tivemos muito mais liberdade de ação no front israelense – discordou um freelancer norte-americano, Josué Muravchik, que desfiou uma lista de vinte minutos de “erros da grande imprensa no tratamento da guerra no Líbano”. Borns cobriu a guerra de 1973 em Israel, e a de Chipre, em 1974. Trabalha para a televisão belga, e tentou cobrir a guerra entre Iraque e Irã, cujos números dos comunicados iniciais esgotavam a quantidade de aviões, de tanques e de soldados que ambos os lados alegavam possuir.

-Foi a experiência mais frustrante que já tive. Fui antes para Amã, na Jordânia, e depois para Bagdá. Levei dois dias para convencer um diplomata belga a me hospedar, livrando-me assim da perseguição da censura oficial. Mas me encontraram. Disseram-me: todos os jornalistas estão naquele hotel, e você tem que reunir-se a eles.

No hotel da imprensa, na primeira noite, ele tentou ir à rua, dar uma volta. “Onde você vai? – perguntou-me um soldado iraquiano. “Por aí…”. Senti-me humilhado. O soldado dizia: dentro do hotel você tem seus amigos, teletipos, bar, restaurantes…não está bom? Toda manhã, aparecia um oficial, e todos brigavam para conseguir um passe de ida ao front, ao campo de batalha. Parecia um paxá escolhendo suas escravas. Um dia, levou-me, com outros dois jornalistas. Chegamos a Basra, e ele ordenou: “Vocês têm dez minutos”. E esta foi minha experiência na guerra Iraque-Irã. Voltei para Amã. Voei para Bruxelas. Tinha um filme com barulhos de tiros, e alguns navios, em Basra.

Já Michael Nicholson, da Itn inglesa, veterano de 14 guerras, foi patriota para o navio de guerra inglês Hermes, em direção às Falkland/Malvinas.

“Claro que apoiava a partida da Marinha Real Britânica. Mas meu apoio não me impediu que me tornasse um crítico feroz de como a guerra foi manipulada”.

Nicholson contou que, “para entrar a bordo, recebi um livrinho, este (e o mostrou)… Diz aqui: regulamentos para correspondentes acompanhando uma força operacional. Data: 1958. O livreto tinha sido impresso depois da campanha do Suez. Seus dois princípios básicos e contraditórios: 1 – a essência do sucesso na guerra é o segredo, 2 -a essência do sucesso em jornalismo é a publicidade. E tentava conciliar o irreconciliável, recomendando “cooperação mútua”. É isto: o governo tinha certeza do papel que deveríamos desempenhar”.

Nick Ut/AP, Vietnã, prêmio Pulitzer de 1973

O resultado, para Nicholson, é que “a guerra das Falkland foi a pior para repórteres desde a guerra da Crimeia”. Mas acrescenta: em termos de televisão. Em 1854, um correspondente numa expedição inglesa levou 20 dias para despachar seu material. Em 1982, “foram necessários 23 dias para ser transmitido meu vídeo sobre o cessar-fogo em Port Stanley”.

Nicholson explica: “Estávamos a três milhas da primeira estacão de satélite. E cobriam esta distância, diariamente, vários barcos de suprimentos. Havia ainda satélites militares e um americano, que a ABC, NBS e NBC, as cadeias americanas, tentaram nos passar, via Pentágono, mas o governo inglês não aceitou. Meu editor foi reclamar oficialmente. Sabem o que ele disse a primeiro-ministro?

-Os filmes de Nicholson têm relevância histórica. Como os pergaminhos do Mar Morto…

Os filmes dos correspondentes no Atlântico Sul não sofriam censura imediata, nem os seus comentários, mas também não chegavam a Londres. A tevê “parecia um filtro nacional. Vermelho, cor de sangue, tinha que ser evitado, e era o que se derramava cruelmente nesta guerra”. Nicholson fala que o governo inglês sentia “a síndrome da guerra do Vietnã, tolhendo a imprensa das informações, no momento em que ocorriam. Esqueceu-se, porém, de que o problema era o Vietcongue, e não a tevê CBS…”

Para Nicholson, a guerra foi reduzida a transmissões de sua voz, ilustrada por artistas em Londres, já que imagens não chegavam. “As ilustrações não eram ruins. Mas estamos na idade eletrônica, dos satélites, e me senti impotente”.

O líder do Partido Trabalhista, Shimon Peres, num almoço que interrompeu o debate sobre os três depoimentos de três situações de guerras em partes diferentes do mundo, defendeu a liberdade de imprensa, prometendo transformá-la, se formar um governo, num quarto poder institucional. Criticou “alguma limitação” na imprensa israelense. E aí começaram protestos. E também um outro debate, porém interno, e de Israel.

Eddie Adams/AP, 1968, Saigon

Fala o censor (sem censura)

O chefe do serviço de censura militar de Israel, general Yitzhak Shani, acha “essencial” a imprensa, em tempo de guerra.

Dita por um censor, a declaração parece contraditória. Mas o general Shani parece inclinado a desafios quando se reúne com jornalistas para uma conversa como essa, no seminário sobre a imprensa e as guerras, em Jerusalém.

Zeev Hefetz, ex-diretor dos serviços de imprensa do governo israelense, apresentou-o como “o mal”, e o general Shani sorriu, mexendo em volumoso bigode. “Mal necessário”? – perguntou aos correspondentes de guerra reunidos no hotel Hilton. E falou da censura “normal” dos regimes totalitários. Falou da censura por intimidação – jornalistas ameaçados de morte, ou assassinados, no Oriente Médio, nas Américas latina e central. E da censura por restrição ao acesso repórteres impedidos de acompanhar a rebelião em Meca, ou as batalhas do Afeganistão, no Iran, no Iraque, nas Malvinas. Nesta lista, Zeev omitiu o Líbano. Para ele, aqui só houve restrição nos 15 primeiros dias da guerra.

-Exceto no Vietnã, houve censura nas duas grandes guerras mundiais, na da Argélia, em todas as guerras de Israel.

E concluiu: “é um mal necessário”. Antes de passar a palavra ao general Shani, o chefe da censura, lembrou: “a censura é anacrônica, em Israel, em tempos de paz”.

O general Shani provavelmente considera também “essencial” a imprensa, em tempos de paz. Mas não o disse. Seu tema era a guerra. E a censura, neste contexto, é uma arma. Uma arma que surpreendeu o exército da Síria.

Sem censura, as declarações do general Shani:

-Na minha opinião (ele chamou-se rindo de “o rei do mal”, completando a apresentação de Zeev Hefetz), a proeza da censura, nesta ultima guerra, foi a de surpreender os sírios. Primeiro, porque evitamos que fossem publicadas as notícias da mobilização de nossos reservistas, dias antes de a guerra começar.

(Olhando para os correspondentes, Shani prosseguiu)

-A maioria de vocês sabia. A maioria submeteu artigos. Não os aprovamos. Segundo: o intenso movimento da nossa artilharia e blindados para o norte, pela rodovia da costa. Qualquer criança via o que se passava. Novamente, vocês sabiam, vocês tentaram enviar noticias, e não puderam. Terceiro: quais eram as intenções do exército e que decisões de guerra tinha adotado o governo? Não sei, agora, se todos vocês sabiam. Quem soube, nada pode mandar. E quarto: depois da formal proclamação de guerra, vetamos a publicação da real dimensão da operação, de detalhes de planos e do avanço das tropas. Isto surpreendeu os sírios.

O general Shani sublinhou: “não interferimos em nenhum momento no debate pró ou contra a guerra. Nem somos contra jornalistas…E queremos ser leves: trabalhamos no horário da imprensa. Achamos também que o público tem o direito de saber. Só interferimos com as informações que poderão alcançar o serviço de inteligência do inimigo, ou que prejudicarão a segurança do estado”.

O general Shani tem outra frase contraditória. Diz: “ser uma real democracia, como o é Israel, e ter censura, parece conflitante, difícil de entender”. Ele explica que a base legal da censura em Israel vem de regulações de emergência do tempo britânico na Palestina. E prevê a proibição de “matérias que poderão prejudicar a defesa de Israel, a segurança publica, ou a ordem publica”. Por um acordo entre as forças armadas e os editores dos jornais israelenses, o único objetivo do censor é o de evitar a publicação de informações sobre segurança que podem ser úteis ao inimigo.

Não há censor político – acrescenta o “rei do mal”. E mesmo a censura militar pode ser contestada. Desde 1949, há 180 casos de contestação legal – da imprensa contra a censura, e vice-versa.

Um outro general também falou na reunião que encerrou o seminário da imprensa e a guerra, realizado no pais das guerras, por promoção da universidade hebraica de Jerusalém. O general Yacoov Even é o chefe dos porta-vozes militares. Quer dizer: ele é a voz, divulgada e amplificada por vários assessores. Um outro “rei do mal”.

-Mal como um rifle, ou uma penicilina. Tudo depende do uso que se faz. Em tese, sou o inimigo do censor. Eu tenho um maravilhoso exército para mostrar, mas ele… ele quer esconde-lo. Mas sou eu o responsável pela falta de acesso tão crítica nesta guerra. Injustamente criticada.

O general Even lembrou que o maior inimigo desta guerra, o líder da OLP, Yasser Arafat, que chamou apenas de Arafat, recebia informações através de rádio e jornais, em seu QG de Beirute.

-Não era, por exemplo, como um país, a Inglaterra, que tem redes de espionagem, sofisticados radares, aviões… Então, espalhei uma certa neblina. Estratégica neblina, não estúpida. Por cinco dias, não explicamos o que se passava. E atingimos totalmente o nosso objetivo militar contra a OLP. Isso não quer dizer que a informação não era dada. Em Israel, sabia-se quase tudo. Câmeras estavam com as tropas. Depois, abri as fronteiras aos repórteres, no quinto dia. Centenas entraram inicialmente; depois, milhares.

O general Even não quis entrar na discussão dos números de mortos que começou logo no primeiro cessar-fogo da guerra. “Era o irmão do Arafat quem dava os números do outro lado. Eles eram fascinantes, de um ponto de vista jornalístico. Fornecemos os números que tínhamos, e nossa preocupação, sempre, foi a de não perder a credibilidade com a imprensa. Mas ele frustrou-se: o acesso dado à imprensa, no Líbano, foi um bumerangue. “Atacavam-nos com artigos distorcidos, mentiras, inocência, fotografias selecionadas…”

Even tem “três sonhos”: o de que não haverá uma nova guerra; e se houver outra, que o exercito de Israel esteja muito bem preparado e equipado; e, por fim, que a imprensa seja “decente” na cobertura.

Even tem “três sonhos”: o de que não haverá uma nova guerra; e se houver outra, que o exercito de Israel esteja muito bem preparado e equipado; e, por fim, que a imprensa seja “decente” na cobertura.

Um correspondente de guerra inglês fez o elogio da censura, durante uns 20 minutos. Achou-a necessária, para a democracia da Inglaterra. Um colombiano, observador no seminário, falou de raptos de jornalistas, a imprensa pressionada pelo governo, pela oposição, pela guerrilha, e quis saber, de censores, especialistas em comunicação, e outros jornalistas: “o que fazer?” a professora Dina Goren, do curso de comunicações da universidade de Tel-Aviv, disse-lhe francamente: “não tenho uma resposta”, e o tema não foi elaborado, por outros, porque o tempo se esgotava, dando apenas para novas duas perguntas. Um repórter perguntou:

-Mas se há censura militar, por que se proíbe o acesso?

Resposta do general Shani:

-Porque Israel não pode confiar no autocontrole ou na integridade de dezenas de repórteres estrangeiros. O jornalista estrangeiro é estrangeiro. Sua obrigação é para com seus leitores. Então, basta que ele pegue um avião, vá a Chipre e de lá envie seu artigo para o seu jornal.

A última pergunta foi sobre se os telefones dos correspondentes são escutados, como há pouco tempo revelado.

– O censor interfere na ligação se estiver sendo transmitida uma informação militar não submetida antes à censura. Mas isto não é novo para você…- respondeu o general Shani, provocando risos.

– Certamente não é respondeu o repórter. – Mas perguntava-lhe sobre ligações locais…

– Não há censura em ligações locais – insistiu o general Shani.

– Não perguntei se censuram, perguntei se vocês escutam…

-Não.

Sargentelli, num show brasileiro em Paris. Ela acabaria se tornando conhecida em Israel depois de fotografada com os seios oferecidos numa bandeja para capa de disco. Os árabes a saudavam com salamaleques, quando turistava pelas cidades palestinas da Cisjordânia. Mas alguns religiosos vizinhos de prédio não a queriam, nem ao marido, menos ainda ao cachorro – e uma vez tiraram dele alguns pelos para um antídoto contra os três.

Sargentelli, num show brasileiro em Paris. Ela acabaria se tornando conhecida em Israel depois de fotografada com os seios oferecidos numa bandeja para capa de disco. Os árabes a saudavam com salamaleques, quando turistava pelas cidades palestinas da Cisjordânia. Mas alguns religiosos vizinhos de prédio não a queriam, nem ao marido, menos ainda ao cachorro – e uma vez tiraram dele alguns pelos para um antídoto contra os três.

senador norte-americano Hiram Johnson, em 1917, entre outros a que se atribuem a mesmíssima repetida frase. Para alguns correspondentes de guerra reunidos em Jerusalém, a primeira vítima, porém, tem sido a liberdade de imprensa.

senador norte-americano Hiram Johnson, em 1917, entre outros a que se atribuem a mesmíssima repetida frase. Para alguns correspondentes de guerra reunidos em Jerusalém, a primeira vítima, porém, tem sido a liberdade de imprensa.

Even tem “três sonhos”: o de que não haverá uma nova guerra; e se houver outra, que o exercito de Israel esteja muito bem preparado e equipado; e, por fim, que a imprensa seja “decente” na cobertura.

Even tem “três sonhos”: o de que não haverá uma nova guerra; e se houver outra, que o exercito de Israel esteja muito bem preparado e equipado; e, por fim, que a imprensa seja “decente” na cobertura.

Só olhar em volta para constatar o quanto o Pai Construtor está precisando de ajuda para construir. Ela é tão vital para a paz que até o chanceler israelense Shimon Peres faz campanha mundial para promovê-la. Antes da delegação brasileira estiveram com o presidente Arafat alguns rabinos de Nova York. Há dois anos a cena seria uma miragem no deserto. Mas ali estava agora o grupo de keffiahs e quipás, diante da imprensa, prometendo “lutar pela paz”. A paz não tem um preço definido. Com 50 quilômetros de comprimento superpovoados por cerca de 1 milhão de habitantes, 60% desempregados, 60% refugiados, celeiro do radicalismo islâmico, Gaza depende de água, energia e trabalho de Israel. Significa “Tesouro”, em árabe. Os israelenses a chamam de Aza, ou Forte. Aqui, Sansão perdeu a força, foi preso e morreu. … uma das cidades mais antigas do mundo, no meio da estrada entre o Egito e Assíria.

Só olhar em volta para constatar o quanto o Pai Construtor está precisando de ajuda para construir. Ela é tão vital para a paz que até o chanceler israelense Shimon Peres faz campanha mundial para promovê-la. Antes da delegação brasileira estiveram com o presidente Arafat alguns rabinos de Nova York. Há dois anos a cena seria uma miragem no deserto. Mas ali estava agora o grupo de keffiahs e quipás, diante da imprensa, prometendo “lutar pela paz”. A paz não tem um preço definido. Com 50 quilômetros de comprimento superpovoados por cerca de 1 milhão de habitantes, 60% desempregados, 60% refugiados, celeiro do radicalismo islâmico, Gaza depende de água, energia e trabalho de Israel. Significa “Tesouro”, em árabe. Os israelenses a chamam de Aza, ou Forte. Aqui, Sansão perdeu a força, foi preso e morreu. … uma das cidades mais antigas do mundo, no meio da estrada entre o Egito e Assíria. Arafat a bordo do Atlantis,

Arafat a bordo do Atlantis,

próprio Vasco Mariz, transferido para o Peru pouco depois de publicado que ele, tornando-se o decano dos embaixadores em Israel, daria ao Brasil uma visibilidade comprometedora ante os países árabes, então prioridade para o Itamaraty. Foi ele quem o revelou primeiro no livro “Nos bastidores da diplomacia”, as suas memórias de 50 anos a serviço do Itamaraty, publicado em 2013 pela Fundação Alexandre de Gusmão, ligada ao Ministério de Relações Exteriores).

próprio Vasco Mariz, transferido para o Peru pouco depois de publicado que ele, tornando-se o decano dos embaixadores em Israel, daria ao Brasil uma visibilidade comprometedora ante os países árabes, então prioridade para o Itamaraty. Foi ele quem o revelou primeiro no livro “Nos bastidores da diplomacia”, as suas memórias de 50 anos a serviço do Itamaraty, publicado em 2013 pela Fundação Alexandre de Gusmão, ligada ao Ministério de Relações Exteriores).

“Cuidado com o tubarão!”, grita o alagoano Expedito Nunes da Silva para os passageiros de duas gôndolas navegando pela Rua Pinha do Brejo, a Rua da Praia.

“Cuidado com o tubarão!”, grita o alagoano Expedito Nunes da Silva para os passageiros de duas gôndolas navegando pela Rua Pinha do Brejo, a Rua da Praia.