Aqui a caça é o caçador

Fui com o fotógrafo Vidal Cavalcanti para Ruanda, no final de 1986, quando milhares de refugiados hutus (foto) voltavam de países vizinhos depois do genocídio de mais de 800 mil tútsis, em 1984.

Sem hotel, restou-nos um quarto de prostíbulo, num bairro em que também viviam muçulmanos — e umas e outros se odiavam.

Toda noite voltávamos derrotados pelo telefone da praça central de Kigali, através do qual tentávamos passar fotos para São Paulo. Mas a ligação tinha um taxímetro embutido, um tique-taque tão forte que derrubava as transmissões.

Uma foto finalmente passada custava uns 600 dólares. Na hora de pagar, sentávamos no chão com a lista da série das notas de 100 dólares que não eram aceitas, porque falsas, para conferir com as nossas. Algumas cédulas eram recusadas por causa do ano que estampavam, coincidente com derrame dólares falsos na África.

Uma multidão de ruandeses nos assistia de olhos arregalados. O povo sem comer e nós gastando uma fortuna por um telefonema em que nada falávamos. Foco de prostitutas, muçulmanos e loucos por dinheiro, fechávamos a porta do nosso quarto e a protegíamos com móveis e malas, empilhados. Dormíamos no mofo.

Nosso intérprete, Tarzã, estava morrendo de Aids. Dormia o tempo todo no carro. Mal se mantinha de pé. Quando um soldado ameaçou cortar a cabeça do Vidal, que desobedeceu a ordem de não fotografar um já degolado, carreguei-o para fora do carro. Vitória: ele conseguiu que fossemos apenas presos, com as cabeças no lugar.

A ordem, estranhíssima, era seguir o jipe da polícia, sem nenhuma escolta. Ele ia rápido; nós, lentamente. Quando a distância ficou grande, entramos por uma estrada lateral e desaparecemos, até hoje. Eu comia ração da ONU. Vidal topava qualquer comida posta no prato dele com a mão do garçon. Seria macaco? A própria Chita? Cobra? Galinha? Ou o gorila famoso da Montanha dos Gorilas? Não importava: ele mandava vir mais.

Chegamos a Paris e fomos salivando direto para um restaurante. Vidal comeu ostras, filé au poivre, tirou fotos proibidas das pessoas sem lhes pedir permissão, e tomamos algum vinho. Separamo-nos, porque eu iria para uma maratona de texto, e Vidal tinha que passar fotos. Acordei com o telefone tocando.

Vidal estava passando muito mal com a comida refinada de Paris. Seu estômago era feito para os chefs ruandeses.

Eis aqui parte do nosso trabalho. Não o tenho completo. Perdi-o entre os vários computadores trocados desde 1996.

Soubemos da morte de Tarzã pouco tempo depois.

Kigali, Ruanda, novembro de 1996 – O massacre continua em Ruanda. Agora morrem os sobreviventes que podem identificar os genocidas de 1994, ou que reclamam a posse de bens confiscados. Num relatório, A Prova Assassinada, baseado em investigações da Organização African Rights, casos de assassinatos, intimidação, pilhagem, estupro e tortura estão colecionados como provas de que o genocídio prossegue ainda hoje — um novo tempo de reconciliação batizado de pós-genocídio.

Kigali, Ruanda, novembro de 1996 – O massacre continua em Ruanda. Agora morrem os sobreviventes que podem identificar os genocidas de 1994, ou que reclamam a posse de bens confiscados. Num relatório, A Prova Assassinada, baseado em investigações da Organização African Rights, casos de assassinatos, intimidação, pilhagem, estupro e tortura estão colecionados como provas de que o genocídio prossegue ainda hoje — um novo tempo de reconciliação batizado de pós-genocídio.

O ex-prefeito da área rural de Kigali, François Karera, contesta o uso do termo genocídio para definir a morte de cerca de 1 milhão da minoria tútsi pela maioria hutu em Ruanda, entre 7 e 30 de abril de 1994. Para ele ainda “restam muitos sobreviventes”. O relatório da African Rights conclui que “o número de pessoas a abater é muito modesto”. Alerta: “Na cadência atual dos novos ataques, não será necessário muito tempo para acabar com aqueles que restaram”.

O retorno de milhares de hutus que se refugiaram há 2,5 anos no Zaire, na Tanzânia e Burundi, por medo de represálias pelo massacre, amplia o risco de mais violência em Ruanda. Estão voltando para suas casas, agora ocupadas por sobreviventes tútsis. Muitos são denunciados como genocidas. Mais de 86 mil suspeitos já superlotam as prisões à espera de julgamento, sem data para começar. Antes do genocídio, havia cerca de oito milhões de ruandeses. Os hutus formavam a maioria de 85%, mantida mesmo com o exílio de 1,6 milhões refugiados. Os tútsis eram 14%. E perderam mais de 1 milhão. No povoado de Gatari viviam 12.263 tútsis antes de abril de 1994. Restam agora apenas 21.

O governo de Ruanda é hoje dominado por tútsis que pregam a reconciliação étnica e zelam para que os hutus voltando do exílio não sofram retaliações nem percam as propriedades que abandonaram. Uma frágil trégua. Todo sábado há enterros de ossadas que afloram em jardins ou plantações. A matança ainda está tão presente quanto os refugiados que acabaram de voltar em silenciosa procissão dos campos do Zaire, onde eram reféns dos radicais hutus do grupo Interahamwe, que planejou o genocídio. Mata-se por vingança e queima de arquivo. Suspeitos presos morrem como moscas, ao ritmo de 60 por mês.

“Dois anos depois, os extremistas genocidas continuam ativos, perseguindo e massacrando sobreviventes do genocídio” — denuncia a organização African Rights, que é dedicada exclusivamente aos direitos humanos, conflitos, fome e reconstrução civil na África. “Testemunhas hutus, que não podem ser caladas pela intimidação, também são assassinadas sem piedade”.

Hèlene Mukangenzi foi degolada na noite de Natal de 1995. Morava sozinha em Kanserege, na área industrial de Kigali, depois de ter perdido praticamente toda a família em 1994. Era “uma mulher boa”, lembra o jardineiro Justin Ruhezamihigo: tinha emprestado dinheiro a uma sobrevivente que vivia com um militar, Epimaque, que a sequestrou durante o massacre — um caso de amor entre vítima e algoz. Ainda hospedaria o casal em sua casa, ao vê-lo na rua, despejado de Kicukiro. Quando os dois partiram para tentar a vida em outra cidade, Butare, ela notou o sumiço de uma máquina de costura. Aí começou a se condenar à morte.

Aos 26 anos, trabalhando com as freiras Pallotines, Hèlene foi recuperar a máquina de costura. Trouxe-a de volta, mas com a ameaça de Epimaque: “Nos próximos dias você verá…” Na noite de Natal, os vizinhos acharam que ela estivesse rezando, e não gritando. Ninguém a socorreu. O amigo jardineiro a encontrou degolada e violentada, ao lado da cama.

Os irmãos Spèciose, Hyacinthe e Pierre voltaram ao povoado de Musumba, de onde fugiram quando os pais foram assassinados, em 1994. E reconheceram os prováveis assassinos, que se apoderaram de propriedades da família. Foram à polícia denunciá-los. Um dos suspeitos era o presidente regional dos radicais do Interahamwe, Frederik Harerimana, atualmente preso em Cyangugu, e o filho de Rose Ndimubanzi, conhecido por Jean.

O agricultor Fidele Nambajimana conta que os três irmãos — duas mulheres de 32 e 34 anos, e um rapaz, de 24 anos – passaram a dormir fora de casa, com medo de uma vingança noturna. Ela não tardou: seis homens armados de fuzis os atacaram. Mataram até a empregada Pie Ntampaka.

“A gente se pergunta quando os genocidas vão parar de arruinar nossas vidas”, protesta Fidele, também sobrevivente de 1994. “Os genocidas não suportam nos ver respirando… e o único arrependimento que parecem sentir é o de não terem terminado a tarefa”. Os pesquisadores do African Rights ainda descobriram que a execução dos três irmãos foi apressada para evitar que um homem, Eugene Namohoro, fosse obrigado a lhes entregar um porco roubado.

O corpo mutilado de Benjamin Gatete foi um recado a todos que ousam identificar quem participou do genocídio. A mãe, Ancilla Mukangwije, de 72 anos, que o diga: já tinha perdido o marido e um filho de 25 anos, e agora o caçula, com 21 anos.

Benjamin estava ocupando uma loja em Kabuye que pertencera a Oscar Murwanashyaka, um soldado das FAR, as Forças Armadas Ruandesas ao tempo do massacre, agora substituídas pelo RPA, o Exército Patriótico Ruandês.

“Todos meus bens foram pilhados pela família de Oscar”, lembra Ancilla. Quando Benjamin resolveu reclamar, Oscar ficou sabendo no Zaire, onde as milícias ruandesas faziam reféns os refugiados hutus. “Entraram pelo teto da casa e cortaram meu filho em pedaços, roubaram tudo que podiam e o que não levaram, destruíram”. Ela própria fugiu para perto do campo militar de Karangiro, em Cyimbogo, para se sentir mais segura.

Uma vizinha de Benjamin ouviu gritos na noite do assassinato: “Kingura” (-Abra!). Depois viu o corpo retalhado: “Cortaram-lhe o tornozelo, uma parte da barriga da perna e a carne da coxa para mostrar aos assassinos no Zaire que cumpriram a missão”. Deixaram o que sobrou diante da porta. Nu.

Caçado por extremistas hutus em 1994, Ephrem Namuhoranye conseguiu escapar. Mas dois de seus filhos morreram. No começo de 1996, refazendo a vida em Kigenge, perto de Gisuma, deparou com genocidas de seu povoado. E os denunciou. Eles foram presos, mas rapidamente libertados.

A 21h30 de 15 de março bateram na casa de Ephrem. Do grupo, alguém tentava se passar por um policial amigo, pedindo para abrir a porta, porém sua voz era pouco convincente. Sem retorno, arrombaram-na. “Eles fizeram meu pai sair para a rua a pancadas”, conta a filha Marie Gorette Murehatate, de 17 anos. “Atiraram diretamente em seu peito, e depois abriram-lhe a garganta”. Entraram de novo em casa para matar a mãe. “Atiraram nela e disseram ao vê-la caída no chão: missão cumprida”. Não estava morta: ainda hoje agoniza no hospital de Gihundwe, em Kamembe.

O relatório A Prova Assassinada é pródigo em violências colecionadas no período pós-genocídio. Um orfanato foi atacado a granadas em janeiro de 1995. “Eram sobreviventes do genocídio, perseguidos por pesadelos, mutilados emocionais. Uma das crianças morreu e outras 25 ficaram feridas. Na cidade de Kibuye, à beira do belo lago Kivu, todas as terras pertencentes a tútsis passaram para hutus. O prefeito Abel Furere explicou à população que qualquer tútsi vivo seria uma potencial queixa de reintegração de posse. Sobraram poucos sobreviventes. De 252 mil, só oito mil escaparam.

O relatório A Prova Assassinada é pródigo em violências colecionadas no período pós-genocídio. Um orfanato foi atacado a granadas em janeiro de 1995. “Eram sobreviventes do genocídio, perseguidos por pesadelos, mutilados emocionais. Uma das crianças morreu e outras 25 ficaram feridas. Na cidade de Kibuye, à beira do belo lago Kivu, todas as terras pertencentes a tútsis passaram para hutus. O prefeito Abel Furere explicou à população que qualquer tútsi vivo seria uma potencial queixa de reintegração de posse. Sobraram poucos sobreviventes. De 252 mil, só oito mil escaparam.

Um tútsi que ganhou um processo de reintegração de posse, Anthere Munyandamutsa, foi executado por dois pistoleiros quando voltava para casa de uma reunião de sobreviventes.

“Somos perseguidos porque tivemos a coragem de voltar, reclamar nossas casas, reconstruir nossa vida e testemunhar contra os genocidas”, diz Israel Rwemarika, que perdeu a mulher, sete filhos e 123 familiares no povoado de Bisesero, em Kibuye. A Organização African Rights denuncia que “genocidas exercem controle direto sobre o aparato judiciário em Gikongoro e Cyangugu”. Mais: avalia que “os sobreviventes estão numa situação de extrema precariedade, e sua impotência os incita à desesperança”.

O policial Fulgence Kabego, de 27 anos, diz que sabe por que sobreviveu. “Ficamos vivos para enlouquecer: fomos exterminados, reduzidos à pobreza e agora nos tratam como loucos”. O hutu Winniphrida Nyandwi não só acusa genocidas como tem uma filha casada com um tútsi. “Virei um problema”. Já foi espancado várias vezes. Agora, toda a família é perseguida. Em Kaduha, os sobreviventes dizem: “Até a nossa fé em Deus esta abalada”.

GISENYI – Famintos, esfarrapados, imundos e exaustos, 152 refugiados hutus cruzaram ontem a fronteira do Zaire com Ruanda, na vanguarda de milhares de outros que já partiram do extremo sul para o norte do lago Kivu, no Parque Nacional dos Vulcões, o habitat dos gorilas das montanhas.

O lado ruandês do lago Kivu, oferecido a turistas como “Suíça da África”, serviu apenas de escala rápida para a nova leva de refugiados. O balneário de vegetação luxuriante e hotéis europeus, colorido de flores e pássaros, está ocupado por jornalistas que acompanham há 12 dias “a marcha para a vida” de cerca de 1 milhão de hutus que estão voltando para Ruanda, depois de um exílio de dois anos no Zaire, Tanzânia e Burundi, onde se protegeram da certa vingança pelo massacre da minoria tútsi, agora no poder.

Os refugiados acamparam em Busogo, um centro de trânsito na aldeia de Mukingo, a 150 quilômetros ao Norte de Kigali. Sob o sol frio, os vulcões encobertos por neblina, muitos aproveitaram a água potável disponível para banhos improvisados. Várias crianças lavavam outras, mulheres ensaboavam os cabelos e os homens cuidavam do fogo, ou ficavam dentro de duas enormes cabanas de lona.

As costas curvadas, retas como tampo de mesas, mães banhavam também seus bebês nascidos no exílio do Zaire. Equilibrando-os assim, elas os secam e os vestem. Depois os enrolam num pano, e pronto: podem até esquecer deles, que ficam de pernas e mãos respaldadas, olhando para os lados, brincando com o cabelo sobre a nuca ou dormindo, só sendo retirados para mamar. Cada mulher parece ter um filho em gestação, outro nas costas e vários outros em volta. A maioria está sem o marido, morto por doença ou pinçado numa triagem do exército tútsi, que caça suspeitos de participação no massacre de 1994. Seriam mais de 150 mil o que chamam em francês de “genocidiários”, e as prisões já guardam mais de 70 mil à espera de julgamento.

Os refugiados que se renovaram como lava dos vulcões inativos na fronteira de Uganda, Zaire e Ruanda são agricultores de chá em Kibuye, para onde seriam levados, ontem mesmo, em alguns caminhões do Alto Comissariado das Nações Unidas. Era o que queriam, depois de 250 quilômetros a pé. Um líder natural do grupo, Kazoviyo Alexis, de 40 anos, disse em francês que “todos têm medo de não encontrar mais as terras que deixaram”. O tradutor do dialeto kinyarwanda que contratei, Moranguira Ahmad, só chamado de Tarzã desde que a própria mãe o apelidou ao nascer, sondou muitos homens do grupo, e explicou: “Mesmo que encontrem as terras com outros, vão esperar em paz que os ocupantes se retirem, em duas semanas, como determinou o governo”.

Os refugiados que se renovaram como lava dos vulcões inativos na fronteira de Uganda, Zaire e Ruanda são agricultores de chá em Kibuye, para onde seriam levados, ontem mesmo, em alguns caminhões do Alto Comissariado das Nações Unidas. Era o que queriam, depois de 250 quilômetros a pé. Um líder natural do grupo, Kazoviyo Alexis, de 40 anos, disse em francês que “todos têm medo de não encontrar mais as terras que deixaram”. O tradutor do dialeto kinyarwanda que contratei, Moranguira Ahmad, só chamado de Tarzã desde que a própria mãe o apelidou ao nascer, sondou muitos homens do grupo, e explicou: “Mesmo que encontrem as terras com outros, vão esperar em paz que os ocupantes se retirem, em duas semanas, como determinou o governo”.

No campo de Busogo os refugiados comeram “biscoitos energéticos” e “ração de emergência” enviados pela União Europeia. Tiveram muita sorte: pouco depois que partiram, desabou uma chuva torrencial, com ventos que trouxeram ao chão a copa dos eucaliptos. Apesar do aguaceiro, a estrada ficou, como sempre, cheia de pedestres, em ambos os lados, como se fosse uma rua. A única rua, pois as aldeias estão a beira da estrada, sem acostamento. Carros e caminhões devem negociar a passagem. Camelôs montaram banca oferecendo sal, açúcar, batatas e tomates. Vez ou outra, alguém estende nas mãos uma galinha, ou ovos embrulhados em folha de bananeira.

A chegada de novos refugiados vai requerer uma expansão do programa de ajuda alimentar das Nações Unidas. Num comunicado distribuído em Kigali, uma porta-voz da Organização do Fundo Alimentar (FAO), Michele Quintaglie, advertiu que a situação poderá ficar “crítica” em alguns meses. Por enquanto, a ONU e várias ONGs estão alimentando mais de 250 mil refugiados já reintegrados em Gisenyi, Ruhengeri, as áreas rural e urbana de Kigali, Byumba e Gitarama.

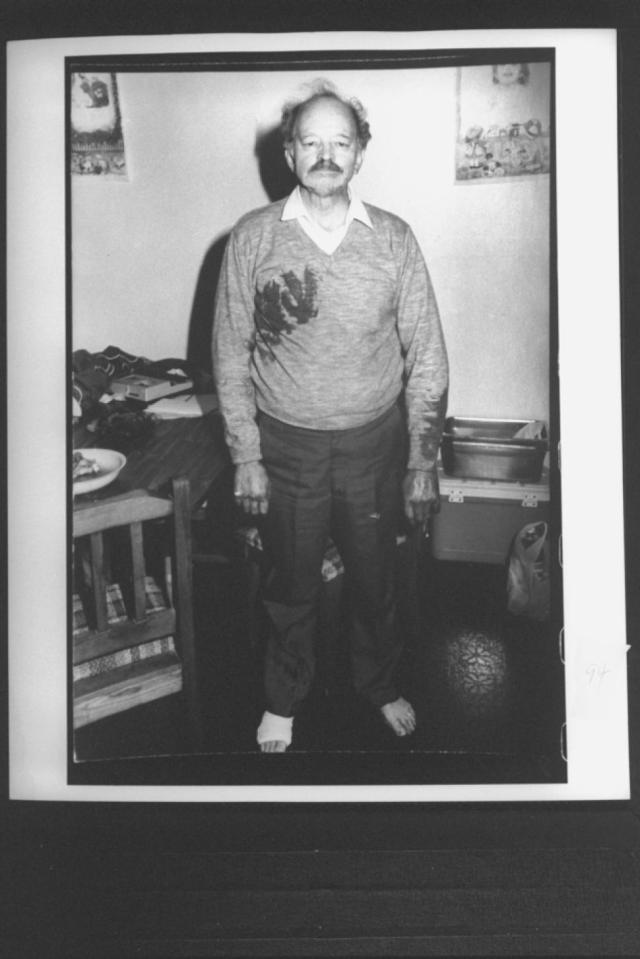

KIGALI – O batalhão de soldados oferecido pelo Brasil ficou reduzido a um único brasileiro em Ruanda. Só ele, porém, está comandando 40 médicos e enfermeiros internacionais numa batalha contra epidemias que matam dez em cada 10 mil refugiados por dia. Mas o médico gaúcho Carlos Wandscheer não é enviado do governo brasileiro. Desde 1981, ele enfrenta crises mundiais pelo grupo Mèdecins du Monde, financiado pela União Europeia e alguns filantropos.

KIGALI – O batalhão de soldados oferecido pelo Brasil ficou reduzido a um único brasileiro em Ruanda. Só ele, porém, está comandando 40 médicos e enfermeiros internacionais numa batalha contra epidemias que matam dez em cada 10 mil refugiados por dia. Mas o médico gaúcho Carlos Wandscheer não é enviado do governo brasileiro. Desde 1981, ele enfrenta crises mundiais pelo grupo Mèdecins du Monde, financiado pela União Europeia e alguns filantropos.

Até no Brasil já trabalhou, pelo Médicos do Mundo, o Dr. Wandscheer, de 48 anos. E por três vezes. Em 1983, ele estava embrenhado em Roraima para vacinar índios ianomâmis. Em 1987, em Fortaleza, foi implantar o Posto de Saúde Pirambu. E em 1988, no Xingu, formou agentes de saúde. Não é por acaso que teve sete malárias.

O Dr. Wandscheer tem um fino e curto rabo-de-cavalo. Um cabeleireiro em Ruanda aparou-lhe o cabelo nos lados e em cima, mas não tocou atrás. Tinha uma razão mística: um corte na nuca o colocaria em perigo – ele mesmo, não o médico. “Que podia fazer?”, ainda hoje se pergunta. Em Paris, onde mora, foi ao salão de sempre tosar o misticismo, mas mesmo o costumeiro barbeiro se recusou a pôr em perigo o companheiro africano.

O Mèdecins du Monde é uma cisão política do mais popular Mèdecins sans Frontières, ou Médicos sem Fronteiras (MSF). O grupo se formou para socorrer o “boat people” vietnamita, os refugiados que se lançavam ao mar em 1980. “Alguns médicos queriam socorrê-los, e o MSF, não; então, criamos um novo grupo”, explica o Dr. Wandscheer, gaúcho de Cruz Alta.

O Rio Grande do Sul lhe serve para ilustrar a dimensão do problema em Ruanda. “Imagine se fôssemos 30 milhões de gaúchos”, diz. Se fossem, os gaúchos teriam a mesma densidade populacional dos ruandeses, a maior da África. Ruanda é menos do que 1/3 do Rio Grande do Sul, com 26.338 quilômetros quadrados, e oito milhões de habitantes. Com uma agravante: está no meio do Zaire (a Oeste) e de Uganda (a Leste), o ponto de choque entre as influências dos colonos ingleses e franceses.

“O zairense é um latino, e o ugandense, britânico, que quer tudo certinho”, explica o Dr. Wandscheer. “Os hutus ruandeses identificaram-se com a França, que os tútsis acusaram e acusam de querer dividir o país para reinar.” O governo tútsi, no poder desde o massacre hutu de 1994, não está aceitando franceses na força multinacional humanitária, mesmo que a recuse agora por julgá-la não mais necessária, com os refugiados voltando do Zaire.

O Dr. Wandscheer tinha um amigo no Ministério da Saúde de Ruanda que se viu obrigado a fugir para não ser morto. “Era um hutu, durante o governo hutu, mas foi acusado de ter sangue tútsi por um homem que queria seu cargo”. Daí ele chegou a uma conclusão generalizante do massacre de tútsis por hutus. “Para mim, foi uma manipulação política”. Ele lembra que a rádio oficial martelava diariamente o mesmo refrão para os ouvintes: “tútsis são o diabo”. Quando a morte do presidente Juvenal Habyarimana, na queda de seu avião Mystère, em abril de 1994, detonou o massacre, “muita gente aproveitou o ensejo para matar inimigos pessoais”.

“Houve casos em que hutus esconderam amigos tútsis, mas matavam outros tútsis para que não se tornassem suspeitos de colaboracionismo”, conta o Dr. Wandscheer. Os números em que ele acredita também são diferentes dos normalmente aceitos, “mais realistas”. Entre os mortos do massacre e de epidemias, cerca de 600 mil, e os refugiados seriam 900 mil – e não 1 milhão, para ambos. “Acho que 10% da população morreram no massacre, e 2 a 3% mais, nos campos de refugiados e nos deslocamentos de um lugar a outro”.

O Dr. Wandscheer vai manter por mais um mês em Ruanda a equipe do Mèdecins du Monde, que está ajudando nos hospitais. O alerta à explosão de uma nova epidemia de cólera foi dado pela Organização Mundial da Saúde, depois de confirmados dois casos entre os refugiados que voltaram do Zaire. Na última epidemia, em 1994, chegaram a morrer cinco mil pessoas por dia, num total de 30 mil. Agora morreriam, por cálculos de ONGs humanitárias, 12.500 por dia, ou um milhão até o Natal. Outra estimativa, feita pelo grupo Médicos sem Fronteiras, é a de que a mortalidade poderá atingir até dez em cada dez mil pessoas, por dia, provocada por desidratação e diarreia.

A situação política preocupa o Dr. Wandscheer. “A reconciliação entre tútsis e hutus será um processo muito difícil, mas não impossível”. Um dos maiores problemas, para ele, “são as casas e terras abandonadas pelos hutus e agora ocupadas por tútsis”. Pobre Ruanda: o governo não tem condições de abrigar quem ficar desalojado. E vai provavelmente ser inundado por uma avalanche de denúncias contra hutus cujo crime será só o de reivindicar a posse de uma propriedade. Bastará que quatro testemunhas denunciem um ex-refugiado como “genocidiário” para que o prendam.

O Dr. Wandscheer tem fôlego para o pior. Seu batismo de fogo foi no Afeganistão, em 1981. Acabava então de deixar a pesquisa em medicina molecular, em Paris, para se tonar um médico do mundo. Depois esteve na Nicarágua, em 1982. Na guerra em Moçambique, em 1984-85, e no Togo, em 1993.