O repórter e a escolta obrigatória (Foto Rina Castelnuovo, New York Times).

Vestir o colete à prova de balas, e estar protegido por uma escolta armada com fuzis M-16. É obrigatório, como apertar o cinto e desligar o celular, nos aviões. Estamos nos aproximando do Líbano, via Metula, em Israel.

Adiante, o “portão número um”. Antes de cruzar a fronteira, paramos num grande pátio, ao lado de uma fila de carretas carregadas com tanques cobertos com panos finos e manchados de marrom e verde, camuflagem transparente, e vários caminhões brancos da ONU com soldados explicitamente nórdicos, louros e já vermelhos do tímido sol de primavera.

Do comboio da imprensa, surge o gordo e simpático arquiteto de Beersheba, no deserto do Negev que, por 40 dias cada ano, assume seu posto de oficial do exército israelense, cumprindo o “Miluim” — o serviço militar compulsório. Ele sai do primeiro dos três carros, todos alugados com seguros especiais para regiões em guerra, e some num barracão de madeira. Vai obter o nosso “visto de entrada” final.

Ônibus com turistas param perto, onde há uma paisagem perfeita para álbuns de recordação: arame farpado, trincheira, a cerca eletrificada que se perde de vista, o chão de areia fina e constantemente varrida que grava as pegadas dos guerrilheiros que conseguirem a raridade de uma infiltração, enganando os sistemas de defesa, e a placa que indica” Perigo: fronteira”. Tem até tenda que vende envelopes com selos libaneses, e como são válidos para remessa dali mesmo, muitos turistas trocam a máquina fotográfica por canetas, então descrevendo suas experiências de guerra. Os soldados alimentam a ficção, posando com suas armas. Este lugar já foi conhecido como Fatahland, por causa dos guerrilheiros do Fatah, e como Haddadland, agora, quando o major rebelde libanês Saad Haddad o proclamou “Líbano livre”. (Cá entre nós, é mais uma Disneylândia do Oriente Médio, graças ao turismo de guerra.

— Israel está querendo retirar-se do Líbano, ou na verdade vai é invadi-lo outra vez? — pergunto aos dois soldados da escolta, enquanto instalam um potente rádio de campanha no meu carro. Não respondem. Aponto para a caravana das carretas com tanques camuflados. Aí um deles explica

— Ah, isto é normal, trocas no front…

Quando não estão mobilizados, em “miluim”, trabalham como carpinteiros, em Holon, ao sul de Tel-Aviv. Hoje farão a última viagem dos 40 dias de serviço obrigatório. “Maspik”, ou “basta”, diz um deles. Vai embora daqui a pouco para casa, onde o esperam mulher e filhos. Volta o oficial e arquiteto de Beersheba, papeis à mão, gritando “Yala, Yala” , “Vamos, vamos”, coletes fechadoa, fuzis ao alcance prontos. Abre-se o portão número um: entramos no Líbano.

Atire-se um libanês

Ao mar, e ele voltará,

Com um peixe na boca.

Os buracos de tiros de todos os calibres já foram rebocados, na maioria das casas. Como feridas, cicatrizaram, mas deixaram marcas. Ainda se encontram montes de ruinas, aqui e ali. Quando um telhado está quase inteiro no chão é porque desabou implodido por uma granada lançada para dentro pela janela. Mas quando restam apenas pedras, não há dúvida; bombardeio aéreo, ou impacto direto de obus de grosso calibre.

Os sul-libaneses, emergindo depois da guerra de Israel contra a OLP, em meio à guerra civil destruindo o Líbano desde abril de 1975, confirmam o provérbio. Seus peixes tomam a forma de um número impressionante de novas obras. Alguns projetos revelam outra característica do libanês, a sua capacidade de recomeçar do zero, ou o gosto pelo risco: do contrário, como entender o grande hotel sendo levantado vizinho ao portão número um, na fronteira com Israel? Ou o cassino anunciado por uma placa, em frente a uma obra já adiantada?

Será que os sul-libaneses esperam que os israelenses virão lotar o hotel, e apostarão no cassino? E como é que viriam? Uniformizados e armados, como sempre? Ou com passaportes, turistas? Será que estão acreditando numa eventual e distante paz entre Israel e o Líbano, que então abriria a rodovia Jerusalém-Beirute?

Os libaneses não são ingênuos: se voltam com um peixe na boca, depois de jogados ao mar, é porque tem “shatara”, malandragem, no melhor dos sentidos, uma mistura de astúcia e malícia, como me explica um libanês. Alem disso, são ambiciosos: muitas das casas que projetam enormes, luxuosas mansões, ficam inacabadas. Isto se vê por todo o país. Beirute está repleta de sobrados interrompidos no primeiro andar, com as colunas do segundo apenas iniciadas, abertas para o céu como esperando um milagre.

Observe-se bem as casas em construção no sul do Líbano: elas não têm fundações. E o que isto revela não pode ser chamado de otimismo. Os libaneses acreditam tão pouco no futuro imediato que nem raízes fixam. A explosão de um bujão de gás derruba um edifício libanês, como aconteceu no porto de Tiro, onde os israelenses tinham instalado a sede de um comando regional. Ali 62 pessoas morreram.

Mesmo como um castelo de cartas, o sul do Líbano está sendo reconstruído, os buracos de balas tampados, as estradas reabertas, os serviços públicos funcionando. E apesar de todo o dinamismo que se supõe olhando a paisagem, o que mais se vê são homenzarrões jogando bolinha de gude, admirados pelas crianças.

Outra obra impressionante tomando forma no sul do Líbano tem a marca israelense, e está em fase de fundação: é a que recebeu, em hebraico, a abreviatura de “Zadal”, significando “Zva Drom Levanon”, ou Exército do Sul do Líbano.

Os libaneses dizem: “Quem recebemos em casa são nossos primos”. Isto vale para os israelenses? Afinal, esses “brimos” não foram exatamente convidados, impuseram-se. Resta-lhes sempre um argumento decisivo: a força, e se em algumas casas são recebidos com toda a pompa de uma cerimônia de café, em muitos locais caem vitimas de emboscadas, seus jipes de patrulha voam em minas plantadas durante a noite nas estradas, e bombas acionadas por controle remoto explodem à passagem de ônibus de transporte de tropas.

Não é à toa que os soldados da escolta, no meu carro, pedem para aumentar o volume do rádio, quando começa a tocar uma canção popular que diz: “Quero voltar para casa”, e se ela nada tinha que ver com a guerra no Líbano, para muitos soldados servindo em território libanês agora soa como um hino.

Primos? Os israelenses eram heróis, no começo da guerra, para cristãos e muçulmanos do sul do Líbano, cansados da ocupação palestina. Os tanques avançavam rumo a Beirute, arrasadores, e aqui eles eram recebidos sob chuva de flores, e os soldados, presenteados. Os israelenses aprenderam rápido a palavra que resume a grande generosidade do libanês: “tfadale”, “é seu”, ou “leva para você, por favor”, que ouviam quando gostavam de alguma coisa. Nos restaurantes, não lhes cobravam as contas. E no trânsito davam-lhes passagem. Hoje, hoje não aceitam mais nem mesmo o dinheiro de Israel. O israelense passou a ser visto como ocupante, mesmo pelos seus antigos aliados, os cristãos.

“Quero voltar para casa”, cantarola um dos soldados, olhando o pico do monte Hermon coberto de neve. Mas se está incômodo ficar, muito mais será sair — “muito difícil mesmo”, assegura o arquiteto que comanda o comboio da imprensa pelo sul do Líbano, quando nos aproximamos do quartel do “Zadal” em Marjayoun, famoso bastião das forças do major Saad Haddad, que morreu no começo de 1984.

Aquele que permanece sentado

É uma pedra. E o que

se move, um pássaro.

Os israelenses são como os pássaros do provérbio libanês. Estão ensaiando uma nova direção política no Líbano. Com a morte o comandante do Exército do Líbano Livre, o major Haddad, e o cancelamento do acordo de maio do ano passado, para a retirada das forças estrangeiras, com o governo do presidente Amin Gemayel, uma nova situação foi criada. E o capitão Malihi Menachem que o diga.

O capitão Menachem está trabalhando na criação do novo exército, “Zadal”. É israelense, como a bandeira que tremula no pátio do quartel. Mais que isso: recebe tratamento de comandante, de fato, já que oficialmente ninguém foi apontado para substituir o major Haddad. Assim, novos recrutas e veteranos o recebem nos bloqueios militares nas estradas, e os civis o saúdam respeitosamente. Todos os problemas da região acabam sobre sua mesa.

— Subentende-se que é Israel que comanda o novo exército do sul do Líbano. E será assim até quando? — Pergunto.

— Nós… nós não: eles… O major Haddad… Quando ele estava vivo, e ao saber que iria morrer de câncer, daí a sete meses, nomeou cinco prováveis sucessores. Um deles foi Elias Khalil, oficial do exército libanês. Era o mais indicado mesmo, entre todos. Mas ele não compareceu à cerimônia de sua própria posse. “Vocês me mataram antes que eu chegasse”, ele reclamou. Com o seu nome publicado pelos jornais, e sendo cristão, ele passou a receber ameaças de morte. E não assumiu…

— E o capitão Sharbal Barakat, o vice de Haddad?

— Não, muito jovem…ele está descartado. Dentro de mais duas semanas, no máximo três, teremos aqui um novo comandante.

— Cristão? Xiita? Druso? Quem?

— Por favor: não posso responder agora…Temos problemas. Nem tudo que Israel quer é possível, aqui e agora.

A preocupação do capitão Menachem é a de apagar a imagem de força cristã que ainda marca o novo exército do sul do Líbano. “A era Haddad acabou”, ele repete. E mostra alguns números:

— Os cristãos são agora 63% da brigada em formação. Os xiitas, 17%; os drusos, 13%; e os sunitas, 7%. Já contamos com dois mil homens.

— E eles se dão bem juntos? — pergunta-se à lembrança de que em Beirute os grupos étnicos estão muito distantes de formar um exército unido, reconciliados. Como Israel conseguiria o que os próprios libaneses ainda não conquistaram, mesmo após duas conferências de cúpula na Suíça?

Menachem olha para o vice-comandante de uma unidade mista, um libanês que não pode dar o nome por ter família em Beirute exposta a represálias. Ele explica: “Nós temos um interesse comum, só um objetivo — proteger nossas casas e aldeias com nosso próprio exército, enquanto tudo desmorona em Beirute…”

Outro motivo específico ao sul do Líbano: os seus 965 mil habitantes parecem ter concluído, à custa de toque de recolher como punição a atentados, ou fechamento das pontes sobre o rio Awali, ou por causa do excesso de violência que já experimentaram, que não há alternativa senão cooperar com Israel. “Ein brerá”, “não tem jeito”, dizem os israelenses, como consolação. Depois, ainda há o dinheiro: cada recruta, de 18 a 60 anos, com contrato que pode ser renovado a cada ano, recebe mensalmente o salário de cerca de 1.700 libras libanesas, equivalente a 300/350 dólares. Mas mesmo que nada ganhassem antes, muitos soldados já chegam ao quartel com seus Mercedes, pois o Líbano é um país sem impostos de importação.

Os uniformes causam certa confusão, iguais aos dos israelenses. As caixas de munição estão marcadas em hebraico. Mas a arma padrão é o fuzil Kalachnikov, capturado em grandes quantidades dos arsenais da OLP. A cor dos antigos Sherman e T-54, os tanques em operação no “Zadal”, é cinza claro.

Há soldados do exército do sul do Líbano que foram membros das milícias Amal (Esperança), xiitas, e da Saika, o grupo palestino apoiado pela Síria. Não estariam eles, na verdade, infiltrando-se, para sabotagens, muito mais do que voluntariando-se para uma luta em favor de Israel? Não acontecerá igual desastre ao ocorrido com o exército libanês, no momento da batalha decisiva, quando a maioria preferiu desertar?

O capitão Menachem assegura que “até agora, o novo exército mostrou eficiência e fidelidade”.

— São melhores que os soldados israelenses, em algumas coisas – ele acrescenta. “Primeiro, porque são da região, porque servem numa área em que conhecem praticamente a todos, sendo então capazes de distinguir os forasteiros. Digo-lhe: eles descobrem, só olhando, quem chegou para tumultuar, ou quem esconde alguma arma. Já aconteceu várias vezes, em bloqueios de estradas. Segundo, porque estão defendendo suas famílias. E terceiro: eles se comportam agora como um exército. Esta é a grande mudança, eles podem ser enviados em missão, a qualquer parte.

— Quer dizer: os cristãos são enviados para áreas cristãs, e os xiitas, para as xiitas?

— Não, diz o capitão Menachem. — O objetivo é a integração. E se há alguma divisão ela não será nunca étnica, mas de acordo com a atividade.

O grupo que mais procura o novo exército, para alistar-se, é o cristão. Mas a recusa tem sido sistemática. Mesmo aqueles que desertaram o exército regular libanês foram reenviados para o norte, em navios que partiram do porto de Sidon.

— Só ficamos com cem deles — diz Menachem. — E por uma única razão: não queremos que o novo exército seja predominantemente cristão.

Durante a operação Litani, em 1978, Israel invadiu uma área cristã do Líbano. Estando agora na linha do rio Awali, mais para norte, a situação mudou completamente. A região sob controle israelense inclui 520 mil xiitas, 200 mil cristãos, 110 mil sunitas, 55 mil drusos e 80 mil palestinos. Por isso, o capitão Menachem conclui:

— Desencorajamos cristãos, e aceitamos os xiitas. Assim decidimos que tem que ser…

Uri Lubrani, o coordenador das atividades de Israel no Líbano, está levando em conta o pró-khomeinismo xiita, mas explica:

— Sou um otimista, apesar das más notícias. Sem otimismo, melhor ficar em casa, ler os matutinos, tomar a dose diária de frustração, e continuar. Aqui, estamos trabalhando duro para evitar que as coisas ruins aconteçam. A pressão pública em Israel para que nos retiremos do Líbano só agrava a situação. Tanto os xiitas como os sunitas nos perguntam: “Mas vocês estão saindo, ou ficando? Se estamos nos retirando, eles dizem que não querem conversa com a gente. Por isso, tenho insistido em não marcar datas de retirada, em comprar tempo… a nossa vantagem é a divisão entre os xiitas.

A luta interna vai crescendo dentro do Amal. Os pró-khomeinistas (os extremistas que estão prontos a morrer em nome de Alá) não passam de uma minoria, e a maioria os considera um grande perigo.

Os israelenses estão certos, depois que ouviram centenas de depoimentos de sul-libaneses de várias tendências, que os guerrilheiros da OLP não são mais bem-vindos na região. Em Beirute mesmo, os drusos eliminaram, recentemente, as milícias pró-nasseristas e pró-líbias, os mourabitun, porque seu líder, Koleilath, estava convidando os rebeldes do Fatah a penetrar em Beirute. A situação se repetiu no Shouf. E também ao sul de Beirute, evitando uma penetração para as linhas ocupadas por Israel.

— Uma consciência cresceu aqui pelo sul do Líbano, fruto de um desejo de viver. O povo está descobrindo que uma forma de viver uma existência normal é a de evitar ataques contra Israel.

Cada ataque palestino em Israel, antes da guerra de junho de 1982, significava represálias aéreas israelenses que atingiam a toda a população, direta e indiretamente. E depois, a ocupação palestina no sul do Líbano foi sinônimo de muita violência, assassinatos, estupro de mulheres e lutas intercomunais. O prefeito em El-khiam, Kamel Zawi, é um caso comum, típico. Sua aldeia foi talvez a que mais sofreu durante o império da OLP, abrigando cerca de cinco mil guerrilheiros. Os israelenses a bombardearam constantemente. A maioria da população fugiu para o norte, de onde fugiu de novo para o sul, há 18 meses. Agora que reconstruíram quase tudo, voltando do naufrágio com um peixe na boca, Zawi e alguns amigos fazem campanha para que os jovens juntem-se ao exército do sul do Líbano, desde que possa ser evitada qualquer publicidade: “Temos família em Beirute…”

Pergunto ao capitão Menachem quando é que Israel vai se retirar do Líbano. Ele parece surpreso: “Vamos ficar aqui 20, 30 anos…Esta é a realidade. Se sairmos, tibum: tudo desaba. Não se fala mais em retirada…Falamos em reduzir o máximo o número de soldados israelenses dentro do sul do Líbano. Claro: acontecendo algo sério, sempre temos condições de voltar.

— Se a integração entre xiitas, cristãos e sunitas funcionar aqui no sul poderá servir de modelo ao norte, para Beirute?

— De jeito nenhum – garante o capitão Menachem. — Se o cão do sultão morre, uma multidão vai ao enterro. Mas ao enterro do próprio sultão, quase ninguém.

Pouco depois da morte do presidente Anuar Sadat, fui a El Arish, no deserto do Sinai, onde vi a população recebê-lo em delírio, pela sua iniciativa de paz. Procurei quem tinha entrevistado antes. Era uma maneira de avaliar o impacto do assassinato. Mas, então, ouvia: “Não é mais Sadat. Agora, é Mubarak…” Tanto provoquei, um senhor me disse: “Escuta aqui, Sadat está morto”, e me ensinou um novo provérbio árabe, que embora não seja libanês aplica-se ao Líbano de hoje. Em Bint Jubayl acompanhei uma patrulha xiita numa ronda. Fui conversando com um soldado que todos chamavam de “Ringo”, xiita nascido em Burj Al Barajne, na região do aeroporto internacional de Beirute.

— Sou da metrópole, mas vim para cá faz seis anos – diz “Ringo” com orgulho. O que ele está fazendo aqui, num exército apoiado por Israel. “Yea, yea…Este é um bom exército…”

— E seus irmãos do norte?

— Você está falando de Nabi Berri (líder xiita do Amal, “Esperança”)? Ele não é um homem de bem. Ele não é um bom xiita.

— E por que?

— Porque ele está em contato com a Síria e com os palestinos.

— E você, com Israel…

— Eu quero paz. Israel é um bom país. Gostaria que Israel fosse de novo até Beirute. Dar uma surra no Berri.

— E como são suas relações com os cristãos?

Ringo dá uma gargalhada: — Meu coração está com os cristãos.

Outro xiita, Mustapha Nedji, que não está no exército do sul do Líbano, diz claramente:

— Se um xiita me pergunta se eu gosto de Khomeini, eu lhe digo: “Mas claro”. Só que eu não gosto.

— Você quer que o exército israelense vá embora daqui?

— Sim, se houver paz entre Líbano e Israel.

No alto, com um estrondo supersônico, surgem os aviões israelenses. Sobre a cidade, disparam vários mini-foguetes antimísseis, alaranjados. Estão treinando. Na rua central, nada se altera. Na sede do comando, à porta, oficiais do exército do sul do Líbano, entre eles um druso israelense, tomam cafezinho. Dois oficiais da ONU, um norte-americano e um canadense, tentam comprar vasos que transformarão em lustres, mas não sabem árabe, e ninguém os ajuda. A rua se enche de estudantes saindo das escolas. O capitão Menachem conta, como se fosse um segredo:

— Esta cidade é perigosíssima. Há um grupo khomemista muito influente. Se Israel se retirar, os extremistas tomam o poder.

Quis saber do capitão Menachem o que acontecerá se o Partido Trabalhista vencer as próximas eleições em Israel. Afinal, o líder Shimon Peres está prometendo retirar as tropas em três meses.

— Política… Yitzhak Rabin (ex-primeiro-ministro e ex-chefe do Estado Maior do exército, futuro ministro da Defesa, num governo Peres) esteve aqui, comigo, na semana passada. E ele é completamente favorável a nossa atual política…

— Quer dizer: com os trabalhistas no poder, nada mudará aqui?

— Nada, porque governo e oposição concordam com os mesmos objetivos, embora adotando caminhos diferentes para atingi-los.

Um pneu do comboio fura na estrada, perto de um bloqueio militar de muçulmanos xiitas, sem uniformes. Dois carros, com quatro soldados israelenses, e um xiita que usa revólver como em filmes de faroeste, são escalados para encontrar um borracheiro. Toda saída dos caminhos normais, dentro do Líbano, implica em perigo. E na medida em que fomos penetrando para os subúrbios de Bint Jubayl, grupos ficavam no meio da rua, colocando-se diante dos carros. Mas a visão dos soldados armados parecia dissuasiva.

Num posto de gasolina, quando um israelense mostrou o pneu furado, nada aconteceu. Foi preciso que o xiita á paisana fosse buscar o borracheiro. Os imans e os mullahs da região estão proclamando ser pecado usar um copo que um israelense tocou. Melhor será quebrá-lo. O que dizer então de consertar um pneu?

O dono do posto de gasolina, um xiita que acabou de chegar da Costa do Marfim, veio ver os israelenses, ao saber que apareceram para consertar um pneu. Sendo pró-Israel, não quis inclusive cobrar, e ainda ofereceu cafezinhos. Perguntei se não estava comprando um problema com seus empregados, e os religiosos da cidade. E ele suspirou, e disse:

— Estamos sobre um vulcão.

No caminho de volta, entardecendo, surgem novas carretas com tanques, cobertos de camuflagem. Um soldado da escolta lembra: “Não disse? Estão trocando tanques…tudo normal…”

Publicado em 1984

Os israelenses o elegeram como antídoto ao terrorismo crescente e aos distúrbios permanentes na Cisjordânia e Gaza. Só ele, Arik, para enfrentá-los. Aharai! Dominante, durão, Sharon reduziu a sua própria oposição a fragmentos no Parlamento. Com a estratégia militar de surpreender a todos, mas agora em guerra política, ele abandonou o partido nacionalista de direita Likud, que fundou à revelia de Beguin, e criou o Kadima, ou “Pra Frente”, mais ao centro. Causou um terremoto em Israel. Agora, ele admitia a ideia de desterrar algumas das colônias da Cisjordânia de que tanto antes se orgulhara e defendera. O herói de guerra passou a ser visto também como um herói da paz. E um traidor.

Os israelenses o elegeram como antídoto ao terrorismo crescente e aos distúrbios permanentes na Cisjordânia e Gaza. Só ele, Arik, para enfrentá-los. Aharai! Dominante, durão, Sharon reduziu a sua própria oposição a fragmentos no Parlamento. Com a estratégia militar de surpreender a todos, mas agora em guerra política, ele abandonou o partido nacionalista de direita Likud, que fundou à revelia de Beguin, e criou o Kadima, ou “Pra Frente”, mais ao centro. Causou um terremoto em Israel. Agora, ele admitia a ideia de desterrar algumas das colônias da Cisjordânia de que tanto antes se orgulhara e defendera. O herói de guerra passou a ser visto também como um herói da paz. E um traidor.

O “aiatolá” de Caracas, Nicolás Maduro, dá apoio integral à implantação do Hezbollah na América do Sul. O falecido coronel Chávez e o então líder iraniano Ahmanidejah tiveram uma relação intensa, boa parte da qual misteriosa. O Irã é acusado de ter participado diretamente do atentado contra a Associación Mutual Israelita Argentina (AMIA), em 1994, que deixou um total de 85 mortos.

O “aiatolá” de Caracas, Nicolás Maduro, dá apoio integral à implantação do Hezbollah na América do Sul. O falecido coronel Chávez e o então líder iraniano Ahmanidejah tiveram uma relação intensa, boa parte da qual misteriosa. O Irã é acusado de ter participado diretamente do atentado contra a Associación Mutual Israelita Argentina (AMIA), em 1994, que deixou um total de 85 mortos.

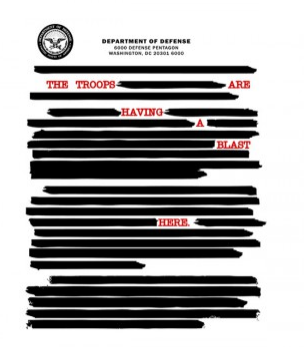

senador norte-americano Hiram Johnson, em 1917, entre outros a que se atribuem a mesmíssima repetida frase. Para alguns correspondentes de guerra reunidos em Jerusalém, a primeira vítima, porém, tem sido a liberdade de imprensa.

senador norte-americano Hiram Johnson, em 1917, entre outros a que se atribuem a mesmíssima repetida frase. Para alguns correspondentes de guerra reunidos em Jerusalém, a primeira vítima, porém, tem sido a liberdade de imprensa.

Even tem “três sonhos”: o de que não haverá uma nova guerra; e se houver outra, que o exercito de Israel esteja muito bem preparado e equipado; e, por fim, que a imprensa seja “decente” na cobertura.

Even tem “três sonhos”: o de que não haverá uma nova guerra; e se houver outra, que o exercito de Israel esteja muito bem preparado e equipado; e, por fim, que a imprensa seja “decente” na cobertura.

Elas “paravam nas esquinas, nos corredores e jardins dos teatros, em toda parte e, com uma desenvoltura até então desconhecida, distribuíam bilhetes com seus nomes e moradias…” O Estado de 25 de julho de 1879, então A Província de São Paulo, publicou a notícia de que “duas alegres raparigas deliberaram dar algumas voltas na cidade em um elegante carrinho particular de passeio, tirado por um cavallo, e guiado por uma dellas, de nacionalidade russa, ao que ouvimos contar, e entendida naquellas façanhas hyppicas”.

Elas “paravam nas esquinas, nos corredores e jardins dos teatros, em toda parte e, com uma desenvoltura até então desconhecida, distribuíam bilhetes com seus nomes e moradias…” O Estado de 25 de julho de 1879, então A Província de São Paulo, publicou a notícia de que “duas alegres raparigas deliberaram dar algumas voltas na cidade em um elegante carrinho particular de passeio, tirado por um cavallo, e guiado por uma dellas, de nacionalidade russa, ao que ouvimos contar, e entendida naquellas façanhas hyppicas”.