Quando da perestroika e glasnost, o Muro de Berlim derrubado, segui um grupo de soviéticos que passou uns dias na Wake Forest University, na Carolina do Norte, aprendendo a viver, negociar, empreender e administrar como capitalistas. Um declarou: “Aprendi a andar”. Todos quiseram importar alguns yuppies para a nova Rússia. Será assim com os cubanos, se a eles for dada a mesma liberdade com que os soviéticos se tornaram russos?

Washington, 8/12/1989 — Um “aprendeu a andar” aos 50 anos. Outro ficou emocionado, diante de um pé de couve-flor. Alguns sentiram dores na face, de tanto sorrir aos cumprimentos. E mais um concluiu:

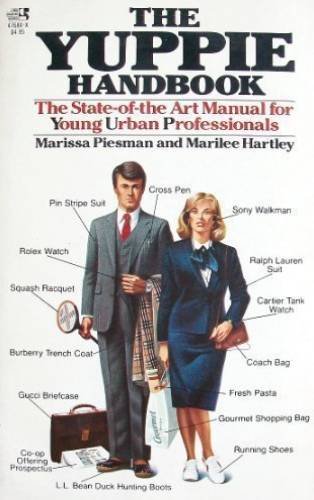

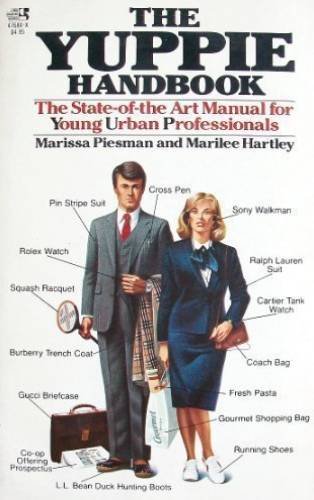

“Precisamos de yuppies em Moscou”.

São lembranças dos 22 administradores soviéticos que passaram três semanas na Faculdade de Administração Babcock para pós-graduados, na Wake Forest University, em Winston-Salem, na Carolina do Norte.

Alexander Kuritsin, 49 anos, professor do Instituto de Relações Exteriores de Moscou, esperou o dia em que veria desmoronar o capitalismo. “Agora é o nosso sistema que está apodrecendo” – ele comentou.

Kira Ageeva, 49, chefe da seção de viagens da Intourservice, a agência oficial de turismo da USRR, lamentou: “Uma pena que tenhamos perdido tantos anos”.

Svetlov Oleg, 32 anos, tradutor da editora Novosti, explicou que a grande diferença entre a União Soviética e os Estados Unidos é a eficiência: “Viemos aprender como fazer negócios eficientemente”.

O grupo pioneiro estudou marketing, produção, desenvolvimento, estratégia de corporação, custos e gerenciamento de sistemas de controle. Visitou uma loja de brinquedos sete vezes, até a exaustão de uma guia. Jogou futebol. Descobriu a chá gelado. Participou de um típico churrasco americano. Foi convidado a vários jantares em diversas fábricas da região de Winston-Salem. Conheceu até o Macdonald’s. E perguntou a todos os contatos que tiveram: qual é o seu salário?

“Tudo que fizemos foi novo. Aprendemos a andar” – disse Leonid Melamed, 50 anos, diretor da Balto-Teriva, uma joint venture entre companhias soviéticas, alemãs ocidentais e polonesas. O que mais o impressionou foram as liquidações e descontos promovidos pelas lojas que visitou. Ele voltou à União Soviética com 15 possibilidades de negócios com empresas norte-americanas.

O professor J. Kendall Middaugh, 40, não transformou os 22 comunistas em capitalistas. Nem tentou. Dirigir o programa, para ele, acabou se tornando um gratificante trabalho de tempo integral. “Só acho que tivemos muito pouco tempo, um mês e meio, para preparar tudo” – lembra. “Gostaria de ter tido três meses”.

O professor J. Kendall Middaugh, 40, não transformou os 22 comunistas em capitalistas. Nem tentou. Dirigir o programa, para ele, acabou se tornando um gratificante trabalho de tempo integral. “Só acho que tivemos muito pouco tempo, um mês e meio, para preparar tudo” – lembra. “Gostaria de ter tido três meses”.

Middaugh promete que até o final de 1990 já estará falando um pouco de russo. Ele acabou de voltar de sua segunda viagem à União Soviética, onde reencontrou vários dos estudantes que participaram do programa na faculdade Babcock, entre 15 de setembro a 6 de outubro. Uma garrafa de champanha russa em seu carro antecipa uma comemoração.

-Como nasceu o programa?

Middaugh: A ideia original foi de uma empresária aqui da cidade, Suzanne Stafford, que vinha mantendo contatos com a União Soviética. Ela procurou o nosso decano, Robert Shively, na primavera de 1988, e disse que tínhamos uma chance de promover um curso de administração para administradores soviéticos. Falou das novas leis soviéticas que permitem joint ventures, da abertura em geral, da perestroika. Um professor da Babcock, Jim Clapper, foi lá fazer contatos iniciais. Então, em janeiro de 89, recebemos três soviéticos de três diferentes organizações – a Union Economic Society, que congrega 600 mil administradores; o Instituto dos Estados Unidos e Canadá, da Academia de Ciências da União Soviética; e a Inforcom, que é uma cooperativa mista, parcialmente dirigida pelo estado, e que opera na área de informações.

-Esta senhora Stafford tinha algum objetivo específico ao sugerir o convênio?

Middaugh: Um de nossos objetivos, como uma Faculdade de Administração, é o de promover seminários para executivos. Stafford pensou, originalmente, que esta seria, talvez, uma maneira de alguém abrir uma brecha no mercado soviético. Uma segunda intenção foi a de fazer algum dinheiro. Mas a segunda parte não deu resultado. Os soviéticos não têm muito acesso à moeda convertível. Então, fizemos um negócio na base de trocas.

-Os soviéticos pagaram algo?

Middaugh: Eles pagaram dentro de seu próprio pais para as instituições anfitriãs, como a Inforcom, ou o Instituto dos Estados Unidos e Canadá. Em troca, mandaremos nossos estudantes à União Soviética por um curto período de tempo. Eles vão estudar a política comercial soviética. Conhecerão a estrutura ministerial e social do país. E participarão também de atividades culturais.

-Este é o único programa de intercâmbio universitário com a União Soviética que existe nos Estados Unidos?

Middaugh: Neste momento há varias outras instituições que estão começando. Acho que a Universidade George Washington vai inaugurar um programa para jovens estudantes, no próximo outono. O nosso seminário foi preparado para administradores seniores. Alguns deles controlam 400 a 500 fábricas. São pessoes que estabelecem politicas comerciais e de produção para um grande grupo de indústrias de construção.

-O que eles vieram aprender aqui?

Middaugh: Foi, realmente, um programa geral de administração. Um pouco de contabilidade, organização, marketing e gerência de produção. Eles vieram de um outro sistema. Queriam aprender, basicamente, algumas praticas que pudessem levar para casa. Mostraram-se muito interessados em aprender como estimular um melhor desempenho entre operários. E em como colocamos nossos produtos no mercado. Aplicaram-se muito nas aulas de estratégia e marketing. Quiseram saber o que é atraente para empresas norte-americanas e ocidentais. Um item importante na agenda que trouxeram foi fazer contatos iniciais que possam render negócios conjuntos.

-E o que os surpreendeu mais?

Middaugh: E’ curioso… Sorriam o tempo todo. E repetiam: “inacreditável”. O líder da delegação disse que quando cruzava o campus, aqui em Wake Forest, ficava com a face doendo de sorrir tanto. Todos lhe sorriam, e o cumprimentavam: como vai? Surpreenderam-se, também, com o número fantástico de oportunidades para tudo que se quer fazer, e com a seleção de produtos a comprar. Estive na União Soviética duas vezes. Não posso dizer que eles sejam extraordinariamente restritivos, mas viajar… É preciso planejar com antecedência: você não pode ir ao aeroporto e embarcar. O avião talvez esteja lotado. Acho que o que mais surpreendeu o grupo soviético foram a vontade de trabalhar duro e a dedicação que constataram entre os administradores americanos. Muitos mencionaram isso.

-Eles ficaram aqui no campus?

Middaugh: Eles ficaram no hotel Marriott Residence Inn, em Winston-Salem. Cada um teve um apartamento. Gostaram muito das acomodações. Disseram que eram majestosas. Não há nada assim na União Soviética. Impressionaram-se também com os tamanhos de casas que visitaram. Sempre perguntavam: quantos moram aqui? Espantavam-se que fossem para apenas uma família.

-Você acredita que eles poderão transferir o que aprenderam em Wake Forest para outros administradores soviéticos?

Middaugh: Sim. Voltei agora de uma viagem à União Soviética. Reencontrei dez dos participantes do curso. Eles me disseram que os resultados aparecerão a longo prazo. Um tinha acabado de fechar um negócio com uma empresa canadense…

-Este primeiro programa para administradores soviéticos só foi possível por causa da abertura na União Soviética?

Middaugh: Não creio que sem alguém visionário como Gorbachev teríamos este rápido progresso nas reformas. Mas os soviéticos estão com a economia em frangalhos. Eles têm que fazer alguma coisa. O mundo capitalista não está brandindo o dedo contra eles, e dizendo: “nós os avisamos há muito tempo que seu sistema não funcionava”. Ao contrário, estamos tentando… Estamos preocupados com três aspectos administrativos, não importa o sistema, se capitalista ou comunista, nem a finalidade, se e’ a de obter ou não lucros: minimizar custos, maximizar a eficiência e motivar pessoal para obter uma maior produtividade. Eles podem traduzir isso para a sua economia, e aprender algumas maneiras de reagir mais rápido. Não vão se tornar capitalistas. Eu não espero isso.

— Mas os soviéticos não têm a infraestrutura daqui dos Estados Unidos… Lembro que um deles comentou a um jornal, espantado, que até as pequenas lojas americanas usam computador.

Middaugh: A primeira preocupação dos soviéticos deve ser a de tornar a sua moeda, o rublo, convertível. Enquanto isso não acontecer, não terão grande uso para computadores. O nível de informatização na União Soviética é muito menor do que na maioria dos países ocidentais. A maior preocupação não é com a tecnologia, mas com a realização de bons negócios. O Comitê Central diz o que precisam produzir, e eles produzem. Você não liga para a qualidade, nem custos. A maior preocupação e’ a de como fazer. Depois, não podem vender: os compradores não querem produtos de baixa qualidade. Os soviéticos precisam encontrar um outro meio de lidar com as questões sociais, com a distribuição de bens dentro do pais.

-Do contrário, como poderão exportar?

Middaugh: Sim. Daí eu ter insistido muito, quando os reencontrei: eles devem melhorar a qualidade do que fazem. Qualidade é o fator número 1 de sucesso no mundo. Se quiserem competir no mercado mundial, terão que preocupar-se mais com a qualidade.

-A perestroika vai dar certo?

Middaugh: Eles estão seguindo a direção certa. Estão se voltando para o sistema capitalista. Eu não vejo os benefícios que o socialismo prometia há muitos anos. Ninguém morre de fome. Todos tem, pelo menos, um nível mínimo de renda. O conhecimento intelectual não é distribuído uniformemente entre a população. O mesmo posso dizer sobre as atitudes de trabalho. Algumas pessoas simplesmente não trabalham duro. Outras, sim. Acho que cada um deve ganhar o que vale. As reformas são muito positivas, a meu ver, mas, ao mesmo tempo, a gente lê diariamente, nos jornais, que há inúmeros problemas. Visitei a Geórgia, onde havia manifestações todos os dias. É uma república da USRR que quer se tornar econômica e politicamente independente de Moscou. Alguns anos atrás, seria impensável promover uma manifestação desse tipo. As reformas econômicas precisam da glasnost.

-Fala-se que os Estados Unidos torcem pelo sucesso da perestroika. Você acha que Bush vai ajudar Gorbachev?

Middaugh: Acho que é do nosso maior interesse. À medida em que fizermos o mundo se tornar um lugar mais seguro, poderemos distribuir nossos investimentos em defesa para benefícios sociais. O dinheiro gasto em defesa pode simplesmente ser desviado para programas sociais. Também acredito, de um ponto de vista menos benevolente, que a União Soviética é um grande mercado em potencial. O terceiro maior país em população do mundo. Os soviéticos têm muito dinheiro para gastar. O problema é que são rublos, não convertíveis. Os soviéticos estão sentados sobre muito muito dinheiro, e não encontram nada para comprar. Algumas firmas americanas estão se dando muito bem, como a Pepsi, em particular. E a cadeia MacDonalds esta’ agora abrindo um restaurante em Moscou. Acho um bom negócio.

-O que e’ preciso, agora, para estimular os negócios entre o ocidente e a União Soviética? Uma moeda convertível?

Middaugh: O rublo é um dos problemas. Mas para encorajar, realmente, uma escalada de investimentos do ocidente, uma porção de coisas deve ser feita. Para mim, há dois grandes obstáculos a serem superados – um comportamental, outro monetário. Os soviéticos têm que convencer o resto do mundo de que as reformas econômicas estão aí para sempre, e que não haverá um retrocesso, como vimos na China. Os empresários norte-americanos estão esperando ver o que acontecerá depois que Gorbachev fizer todas as reformas. Será derrotado nas próximas eleições? O sucessor seguirá a mesma linha? Só com as respostas é que os empresários ocidentais deverão entrar nos negócios para valer com os soviéticos.

-Quer dizer que há um certo medo de investir em Gorbachev?

Middaugh: Por enquanto, todos investem na plataforma econômica de Gorbachev. As companhias que foram e vão para a União Soviética estão aceitando um risco calculado. Sou conservador por natureza. Se estivesse tomando decisões de investimento, neste momento, teria o cuidado de me assegurar de que não perderia muito dinheiro. Teria muita relutância em ir lá construir um hotel, colocar meu nome nele, e então descobrir, em cinco anos, que a reforma econômica fracassou e que meus bens serão nacionalizados. Algumas companhias fazem isso. Correm o risco.

-E o problema monetário?

Middaugh: Este é o outro risco – moeda não convertível. As empresas que fazem negócios na União Soviética devem, hoje, ter uma terceira parte, para receber o pagamento em produtos. A Pepsi, por exemplo, recebe uma parte do que ganha em vodca. Um bom negócio. Ela revende a vodca. Mas deve existir um mercado para pepsi-cola na USRR muito maior do que o de vodca nos EUA.

-Quem sabe, então, o pagamento possa ser feito também com caviar?

Middaugh (rindo): Sim, podem incluir algum caviar. De fato, a preocupação dos soviéticos, neste momento, é o de que não há vodca nem caviar para o consumo interno. Tudo está sendo consumido nas trocas.

-Os países em desenvolvimento devem temer esta abertura mundial para a União Soviética e a Europa oriental? Você vê algum risco, a longo prazo?

Middaugh: Um risco razoável (…) Acho que há uma oportunidade para a União Soviética explorar sua energia barata, sua forca de trabalho relativamente barata, e o baixo custo de suas matérias-primas, e promover negócios com o mundo ocidental. Se os soviéticos forem espertos, farão isso.

-O fluxo de empréstimos e de ajuda econômica poderá também ser desviado dos países em desenvolvimento para os do leste europeu?

Middaugh: Este é um verdadeiro temor. Se levarmos em conta que há uma quantia limitada de fundos disponíveis para apoio econômico mundial, eu ficaria preocupado se estivesse num país do terceiro mundo, neste momento. Um aspecto positivo, ideológico, é que o mundo se tornará um lugar muito mais seguro. Provavelmente veremos, com o movimento de reformas e os resultados do encontro entre os presidentes Bush e Gorbachev, duas coisas: ajuda econômica direta para os países do bloco oriental, e o provável redirecionamento do dinheiro canalizado para a indústria de defesa. Um outro aspecto da realidade política é o de que enquanto damos ajuda poderemos estar prolongando o movimento reformista, diminuindo as chances de um retrocesso. Queremos que eles vençam.

– Vocês tomaram a iniciativa de só receber soviéticos, ou a faculdade está aberta a qualquer outros administradores do bloco comunista?

Middaugh: Por enquanto, nossas relações são com instituições na União Soviética. É possível, a longo prazo, se nosso programa for um sucesso, que possamos abri-lo para o bloco oriental. As instituições com as quais fizemos acordo servem às suas comunidades, e não aos países do leste Europeu. Algumas têm programas para o bloco oriental. Mas nós não estamos envolvidos aí.

-Não é o caso, então, de transformar um comunista num yuppie?

Middaugh: Não, não é isso. A parte acadêmica do programa prevê duas coisas. Uma delas, a ampliação do conhecimento sobre práticas que deram resultados na administração de firmas americanas ou ocidentais. Esperamos que os soviéticos possam partir daí, adaptando às suas necessidades o que aprenderam. A outra, maior compreensão das práticas ocidentais. Isso é importante, porque muitos dos que vieram aqui representam firmas que poderão se envolver com empresas do ocidente. Eles tem que entender quais são nossas preocupações, que tipos de questões vamos perguntar, que queremos dizer com canais de distribuição… Eles começam a entender a terminologia. O que precisamos saber para ficarmos seguros de que teremos um bom negócio. Lucro é um conceito estranho para eles. Um amigo, um excelente professor de contabilidade, gastou duas aulas explicando o que é renda, bônus para empregados, ou planos de participação de empregados. Estavam muito interessados em uma porção de coisas assim.

-Por que um deles declarou: “nós precisamos de yuppies?”

Middaugh: Quem disse isso foi o mais jovem entre todos, um yuppie em potencial. Ele é um pesquisador no Instituto dos Estados Unidos e Canadá, e não um administrador. Ele foi convidado a fazer uma palestra para a comunidade de negócios de Winston Salem. Ele falou sobre o impulso que jovens pós-graduados têm em relação ao seu trabalho e à sua carreira. Nós lhe contamos sobre os jovens urbanos profissionais, e explicamos o conceito de yuppies. O que precisamos, ele então concluiu, é criar este tipo de atitude na União Soviética. Ele realçou os valores positivos do yuppie. A frase é interessante, mas não pode ser tirada fora do contexto. Esta foi uma das coisas que mais os impressionaram: a dedicação e o envolvimento que as pessoas põem em suas carreiras. Na União Soviética um trabalho é um trabalho é um trabalho. Você trabalha algumas horas, e recebe. Mas agora está surgindo um novo profissionalismo por lá. Trabalham duro. E lucram. Penso que querem que esta atitude seja mais generalizada na União Soviética. Gostaria também que esta atitude fosse mais generalizada entre operários americanos. Seríamos um poder econômico muito maior.

-Como os soviéticos se comportaram nos programas sociais?

Middaugh: Ganharam muita atenção da mídia. Os quatro que falavam inglês (outros dois eram os tradutores) se tornaram alvo de câmeras o tempo todo. Foram bombardeados até que, depois de três dias, disseram: basta, basta.

-Gostaram de ser uma atração?

Middaugh: Não se importaram. O problema é que todo mundo perguntava a mesma coisa, sempre e sempre.

-O que, por exemplo?

Middaugh: As impressões sobre os Estados Unidos. De que gostavam mais. O que pretendiam aprender.

-Você não os ensinou a fazer press-releases?

Middaugh: Nos até divulgamos alguns. Mas todos queriam entrevistas pessoais. Pedimos que fossem compreensivos, e atendessem, porque estariam beneficiando a Universidade.

-Uma aula sobre promoção e relações públicas?

Middaugh: Sim, foi uma promoção. Gostaríamos de conseguir alguém fora da universidade que poderia patrocinar um programa como esse. E uma maneira de fazer isso é atrair ampla cobertura da imprensa.

-Um programa assim seria bom para administradores brasileiros?

Middaugh: Muito. Muito mesmo. Temos um programa de administração geral, há muitos anos, para gente em todo o mundo. E temos um programa chamado executivo, dado no verão, em seis semanas, e 20 por cento dos 100 alunos são enviados por firmas internacionais. Este curso não é barato. Ele custa 12 mil dólares. Promovemos ainda programas especiais, sob encomenda.

-Os administradores soviéticos levaram muitas lembranças dos Estados Unidos?

Middaugh: Muitas. Aparelhos eletrônicos, principalmente. O segundo artigo mais comprado foram brinquedos. Os soviéticos são muito ligados às crianças. As suas lojas de brinquedos não são criativas, e os produtos, de baixa qualidade. Todos chegaram com duas malas, e partiram com duas outras caixas extras.

Qual a manchete oculta nesta capa da Folha de S. Paulo, edição de 13/3, o domingo das manifestações “fora, Dilma” e contra a corrupção?

Qual a manchete oculta nesta capa da Folha de S. Paulo, edição de 13/3, o domingo das manifestações “fora, Dilma” e contra a corrupção?

O jornal Boston Globe ganhou o prêmio Pulitzer e deu o Oscar ao filme Spotlight com a sua investigação sobre casos de pedofilia na igreja católica. Sua extensão on-line, Crux, lançada em 2014, foi fechada em 1º de abril, por não se sustentar. Ótimo produto, comprovado, mas zero em publicidade.

O jornal Boston Globe ganhou o prêmio Pulitzer e deu o Oscar ao filme Spotlight com a sua investigação sobre casos de pedofilia na igreja católica. Sua extensão on-line, Crux, lançada em 2014, foi fechada em 1º de abril, por não se sustentar. Ótimo produto, comprovado, mas zero em publicidade.

O professor J. Kendall Middaugh, 40, não transformou os 22 comunistas em capitalistas. Nem tentou. Dirigir o programa, para ele, acabou se tornando um gratificante trabalho de tempo integral. “Só acho que tivemos muito pouco tempo, um mês e meio, para preparar tudo” – lembra. “Gostaria de ter tido três meses”.

O professor J. Kendall Middaugh, 40, não transformou os 22 comunistas em capitalistas. Nem tentou. Dirigir o programa, para ele, acabou se tornando um gratificante trabalho de tempo integral. “Só acho que tivemos muito pouco tempo, um mês e meio, para preparar tudo” – lembra. “Gostaria de ter tido três meses”.

Istambul, 3 de junho de 1996 — Rebatizado de “Orient Express”, um ônibus “ligeirinho” de Curitiba ligou a Europa a Ásia, levando a bordo, orgulhoso, o governador do Paraná, Jaime Lerner, que marcou o momento com uma paradinha sobre a ponte do estreito de Bósforo, encerrada sob pressão de um policial turco irritado com a fila de carros que logo se formou atrás.

Istambul, 3 de junho de 1996 — Rebatizado de “Orient Express”, um ônibus “ligeirinho” de Curitiba ligou a Europa a Ásia, levando a bordo, orgulhoso, o governador do Paraná, Jaime Lerner, que marcou o momento com uma paradinha sobre a ponte do estreito de Bósforo, encerrada sob pressão de um policial turco irritado com a fila de carros que logo se formou atrás.