Na Terra Prometida, testemunho de um momento de paz numa história feita de guerras.

Às 6h30, encobertos por cerca de 5 mil foguetes disparados de Gaza por 20 minutos, centenas dos cerca de 3 mil terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina (PIJ) que invadiram Israel por terra, ar e mar, penetraram no kibutz Tel-Reim. A luz vermelha que daria até 15 segundos para que seus 422 habitantes corressem para os abrigos não acendeu. Tiros e granadas alertaram para o ataque, entre gritos de fugitivos do festival de música Supernova, onde foram assassinados 364 jovens que dançaram a noite toda.

Do trator no deserto do Neguev ao massacre de 1.200 israelenses e a captura de 251 reféns pelo Hamas, em 7 de outubro de 2023, transcorreram 56 anos unidos por uma relação de causa e efeito. Em 1967, na Guerra dos Seis Dias, Israel conquistou Gaza e o deserto do Sinai, do Egito; a Cisjordânia, da Jordânia, com a bíblica Jerusalém, sagrada para o Islã, o Judaísmo e o Cristianismo; e as Colinas do Golã, da Síria, ampliando seu território de 20.720 km2 para 73.635 km2, e assumindo a tutela de 3,1 milhões de palestinos.

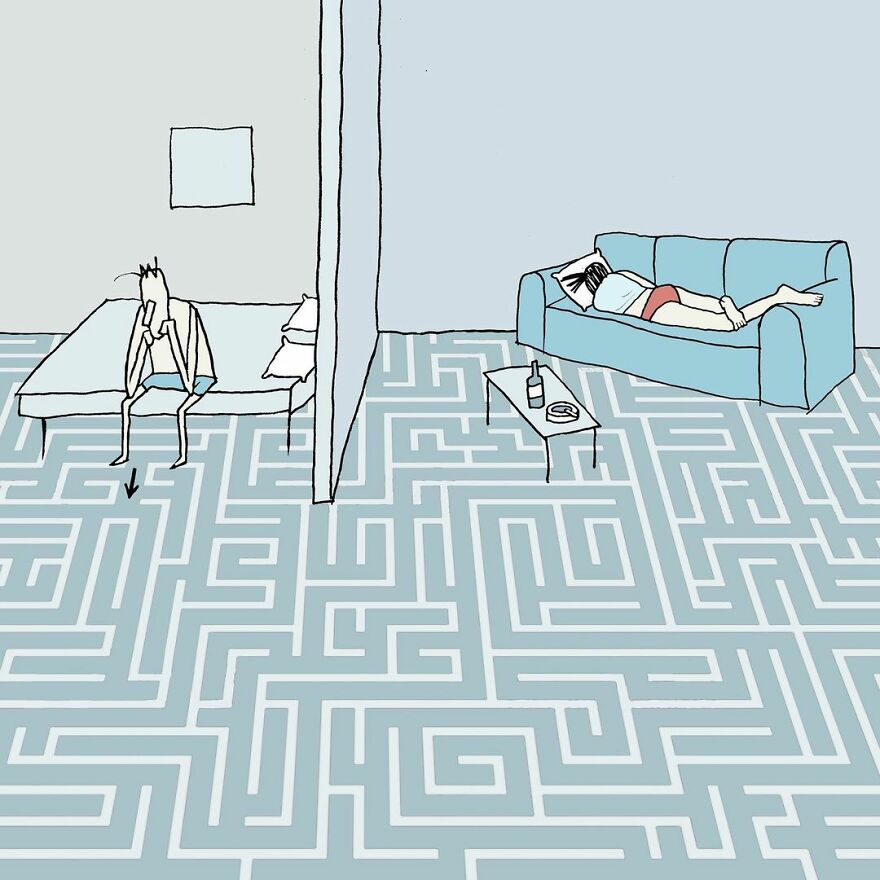

Com um radinho de pilha em Tel-Reim, quando meu amigo druso não o levava em nome do socialismo do kibutz, ouvia as notícias, em inglês e francês. O principal assunto eram os territórios conquistados, que deveriam ser trocados por paz.

À espera da paz, os israelenses os invadiam, como turistas., e não eram hostilizados. Que judeu não queria conhecer a terra de seus ancestrais, a Judeia e Samaria, os nomes bíblicos da Cisjordânia, a Terra Prometida? Ou rezar no Muro das Lamentações? — o último vestígio do antigo Templo de Herodes, o segundo local mais sagrado do judaísmo, abaixo das mesquitas de Al Aqsa e Domo da Rocha, o terceiro lugar mais sagrado do islamismo. Gaza logo se tornou a oficina de carros dos israelenses, com preços muito abaixo dos cobrados em Tel-Aviv.

Havia políticos em Israel que propunham correções territoriais antes da devolução de terras, pretendendo mais espaço estratégico para o aeroporto internacional Ben Gurion; e uma unanimidade cobiçava a anexação Jerusalém. Outros sugeriam criar colônias na Cisjordânia, Gaza e Golã, condenadas pela ONU e consideradas “obstáculos para a paz” pelos EUA. No final, só o deserto do Sinai foi devolvido para o Egito, com o acordo assinado em 1978 pelos prêmios Nobel da Paz Anuar Sadat e o primeiro-ministro Menachem Beguin, que dizia que não devolveria um grão de areia do deserto.

Nos 56 anos desde 1967, mais de 700 mil judeus foram viver em 146 colônias plantadas na Cisjordânia, onde deveria brotar a Palestina. O impasse que incentivou a colonização foi cimentado pela Liga Árabe ao adotar os três “nãos” em Cartum, três meses do fim da guerra: “não” ao reconhecimento de Israel, “não” a negociações e “não” à paz.

O Hamas (“Zelo”, em árabe; “Violência”, em hebraico) quer a destruição de Israel — e não um acordo de paz. A sua carta de fundação de 1988 decreta: “A Palestina é uma pátria islâmica que nunca poderá ser entregue a não-muçulmanos”. E um texto extra corânico de Maomé complementa: “O mundo só conhecerá a redenção final e a ressurreição dos mortos quando os muçulmanos conseguirem aniquilar todos os judeus, ou convertê-los ao Islã.”

O Hamas nasceu da Irmandade Muçulmana, fundada em 1928 pelo ideólogo islâmico Hassan al-Banna, que pregava a volta ao mundo muçulmano do século VIII com o extermínio da civilização ocidental, em geral, e a dos Estados Unidos, em particular, por sua “licenciosidade demoníaca e arrogância pecaminosa”. Foi ela que assassinou o presidente Anuar Sadat, do Egito, em 1981, por causa do acordo de paz que ele assinou com Israel. Acusada de tentar um golpe contra o presidente sírio Hafez al-Assad, em 1982, cerca de 500 “irmãos” foram assassinados no massacre de 10 a 25 mil civis sírios em Hama, ao norte de Damasco. Os jornais só publicaram notinhas. É que o simultâneo massacre de palestinos em Sabra e Chatila, em Beirute, dominou as manchetes na imprensa mundial, com 500 a 3.500 mortos. O saldo dos dois massacres é incerto mais de 40 anos depois.

Em Gaza, em 1987, a Irmandade Muçulmana foi rebatizada de “Haraqat al-Muqawame al-Islamiya”, ou HAMAS, o “ramo palestino da Irmandade Muçulmana”. O comando dos palestinos de variadas facções estava unificado na OLP (a Organização de Libertação da Palestina), de Yasser Arafat, um dos fundadores do Fatah, em 1959, que se converteria de inimigo mortal a amigo e parceiro de Israel, em 1988, ao aceitar a solução de dois estados para o conflito israelense-palestino. Com o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que titubeou em lhe dar a mão na Casa Branca, ele assinou os acordos de Oslo, em 1993.

Dirigido pelo xeque tetraplégico e quase cego Ahmed Yassin, o Hamas ganhava cada vez mais popularidade em Gaza por prestar assistência social à população. Opunha-se à OLP e à divisão da Palestina com Israel. Em 1995, um jovem judeu ortodoxo de extrema direita, Yigal Amir, assassinou Rabin, enquanto ele entoava uma canção de paz num comício na Praça dos Reis de Israel, em Tel Aviv. Um ano depois, em 1996, o líder da direita Benjamin Netanyahu era eleito primeiro-ministro, cargo que ocupa hoje pela sexta vez.

Em comum, Amir, Yassin e Netanyahu se opunham à solução de dois estados. Há uma lei no Oriente Médio que dispõe que “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”. Seguindo-a, o governo de Israel começou a usar o Hamas como um contrapeso à OLP, já enfraquecida com a morte de Arafat, em 2004, e por denúncias de corrupção. Em 2005, Gaza foi entregue aos palestinos. Nas eleições de 2006, o Hamas venceu o Fatah e o expulsou para Ramallah, na Cisjordânia, com uma guerra civil. A causa Palestina passou a ter dois interlocutores, um a favor de negociações com Israel, e outro, pela sua destruição.

Eis que a solução de dois estados foi resgatada pelo presidente Joe Biden, em 2023. E como brinde para que fosse aceita ele oferecia a normalização de relações com a Arábia Saudita tão ambicionada por Israel. Netanyahu não teve como rejeitar a iniciativa americana. Mas também não a aceitou.

Os sauditas faziam questão de algum progresso palpável na questão palestina. Só que Israel estava amotinado pela decisão do governo de Netanyahu, formado por uma coligação mais à extrema-direita de todos os tempos, de subordinar as decisões da Suprema Corte de Justiça ao Parlamento, que teria o poder de revogá-las. Para muitos israelenses, tratava-se de um golpe de estado. E a maioria, inclusive reservistas, foi para as ruas protestar, durante dez meses.

Nos túneis de Gaza, o líder do Hamas, Yahya Sinwar, ficou diante do seguinte dilema: a Autoridade Palestina está envolvida nas negociações entre Arábia Saudita e Israel, e ele, o Hamas, não — foi abandonado. E mais: nunca Israel revelou-se tão vulnerável a um ataque, absorto nos protestos opondo seculares e religiosos, direita e esquerda.

O Hamas vinha se mantendo propositadamente tão bem-comportado a ponto de militares israelenses sugerirem premiá-lo com a admissão de mais palestinos de Gaza para trabalhar em Israel. Secretamente, porém, já fazia mais de dois anos que o líder das brigadas palestinas Izz ad-Din al-Qassan, Mohammed Deif, elaborava um plano de invasão às cidades e kibutzim da fronteira a que batizou de “Inundação Al Aqsa” (“Al Aqsa Flood”), em memória à invasão de soldados de Israel à mesquita Al Aqsa, para desalojar jovens entrincheirados com pedras e fogos de artifício, em maio de 2021. Foram 15 dias de pandemônio na Cisjordânia, com bombardeios contra mísseis de Gaza e 250 palestinos mortos.

O comandante Deif, 58, sobreviveu a sete ataques de Israel, perdeu um dos olhos e foi ferido em uma das pernas. A sua esposa, o filho de sete meses e a filha de três anos, morreram em ataque aéreo israelense, em 2014. Em 2023, foi a vez do irmão e de dois familiares, e a casa do pai, destruída. Conheciam-no por “Homem das Sombras”, porque vivia nas sombras, e a única foto dele, além de uma com máscara e outra aos 20 anos, era sua própria sombra projetada numa parede.

O dia para abrir o dique da Inundação Al Aqsa foi escolhido por ser um feriado religioso, Shemini Atseret, o “oitavo dia da convocação” após os sete do Sukot, que comemora a proteção de Deus aos judeus que fugiram da escravidão no Egito. Além de feriado, era Shabat. Milhares de soldados gozavam de licença. De repente, a barragem de 5 mil mísseis, às 6h30, assustou. O sistema de defesa aérea Iron Dome não interceptou tantos mísseis de uma só vez. Mas eles miravam a distração de Israel.

De Gaza, drones voaram para explodir postos de observação já do lado israelense. Destruíram câmeras e sensores sofisticados. Milhares de homens do Hamas detonaram a fronteira, ou a derrubaram com tratores. Muitos tinham a missão de eliminar soldados que guardavam posições destacadas em mapas bem precisos encontrados em bolsos de palestinos mortos.

Por quase duas horas, cerca de 3 mil terroristas do Hamas penetraram, livres, em Israel, em suas picapes brancas, motos, bicicletas, paragliders motorizados, barcos e lanchas — uma invasão por terra, mar e ar.

A Inundação Al Aqsa transbordava de sangue — o ódio represado desde a Nakba, a “Tragédia” de 1948, como a independência de Israel foi traduzida em árabe. Alguns milicianos faziam selfies ao lado dos corpos de quem acabavam de matar para enviar à família e amigos em Gaza. Em vários kibutzim, filhos foram mortos diante dos pais, e mulheres mortas depois de estupradas, bebês queimados, casas saqueadas e incendiadas. Quem conseguiu correr e se trancar nos abrigos antiaéreos também não escapou, as portas arrombadas e granadas atiradas para dentro.

O massacre maior ocorreu no festival de música Supernova, ao lado do kibutz Tel Reim (“A Colina dos Amigos”). A festa atravessou a noite e ia animada, já dia claro. De repente, a barragem de mísseis riscando o céu azul de traços brancos. Todos pararam para ver. E surgiu o inesperado: tiros e granadas, e corpos caindo no descampado — 364, o total de mortos. O estacionamento era uma armadilha: quem corria para lá, morria. Motoristas mortos aos volantes bloquearam as saídas, baleados enquanto tentavam pegar a estrada. Dois rapazes, Geva, 20, e Shaked, 23, que fugiram para o kibutz Tel Reim pulando cadáveres, ligaram para o pai, o chefe de polícia Eyal Aharon. Ele partiu para salvá-los. Pelo caminho encontrou soldados confusos à espera de ônibus que não chegavam, caos e pânico, e as primeiras barreiras militares. Ele fez inúmeras escalas para salvar vítimas de emboscadas do Hamas, ou recolher caronas que queriam combater os invasores.

À medida que chegava à fronteira de Gaza, Aharon foi percebendo a dimensão do que sucedia. Era o mais trágico dia de Israel desde sempre, ou dos judeus desde o holocausto. Em Tel Reim, os filhos estavam encurralados. Soube pelo celular que um deles tinha sido baleado duas vezes numa perna. Quando se preparava para tentar o resgate, alguém o segurou pelo ombro. O comandante de um pelotão que acabava de chegar lhe disse: “Deixe com a gente; vamos pegar seus filhos”. Os filhos sobreviveram, e ele foi honrado como herói pelo socorro prestado na estrada.

Às 8h23, duas horas desde a Inundação Al Aqsa, Israel declarou estado de alerta. Mais de 350 mil reservistas começaram a ser mobilizados. A aviação fez sua primeira blitz em Gaza, para onde os terroristas do Hamas voltavam com 251 reféns, alguns feridos e outros mortos, valiosos para troca com prisioneiros palestinos. Uma refém quase nua foi exibida como troféu na boleia de uma picape, sob aplausos de uma multidão. No dia seguinte, Israel declarou estado de guerra. E o Hezbollah, no sul do Líbano, comemorou disparando mísseis contra cidades do norte israelense, obrigando 60 mil de seus moradores a se deslocarem para Sul. E por “solidariedade”, os disparos continuaram, diários.

“Por que Israel, dos 195 países do planeta, está sozinho em ser condicional, como se sua existência dependesse da boa vontade das outras nações do mundo?” — perguntou o escritor israelense David Grossman, em um artigo sobre a invasão do Hamas. Ele, que já perdera o filho, Uri, na guerra do Líbano, em 2006, completou: “Os judeus não chegaram à terra de Israel por conquista, mas buscando segurança; e sua poderosa afinidade com esta terra tem quase 4 mil anos; foi aqui que eles emergiram como uma nação, uma religião, uma cultura e uma língua”. O editor da revista New Yorker, David Remick, conta que ficou chocado ao ouvir israelenses lhe dizerem: “Não somos mais israelenses; somos judeus”.

As referências a Gaza, na Bíblia, parecem atuais: “Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos” (Amós 1:6-10). “Porque Gaza será desamparada, e Ashkelon ficará deserta” (Sofonias). A primeira menção está no Gênesis, localizando Gaza na fronteira de Canaã e “na direção de Sodoma e Gomorra”. Gaza vem do hebraico Az, forte, e talvez o “forte” aqui tenha sido Sansão, que pediu, traído por Dalila: “‘Deixe-me morrer com os filisteus’. E ele se curvou com toda a sua força; e a casa caiu sobre os senhores, e sobre todo o povo que ali estava…” (Juízes,16:30).

Em árabe, Gaza é “Tesouro”. Muitas de suas ruas têm o mesmo nome, Al Awda — O Retorno. O retorno ao que se tornou Israel, de onde muitos foram expulsos na Guerra da Independência, em 1948. Um palestino me mostrou a chave da casa que tinha em Ashdot e a escritura do tempo do Mandato Britânico. Em outra ocasião, em Nablus, na Cisjordânia, o prefeito Bassam Shakaa, sem as pernas e os braços, amputados num atentado terrorista judeu, pediu que o empurrasse na cadeira de rodas até o quintal de sua casa. E mostrou: “Ali estão enterrados meu pai, avô e tetravô. Esta terra me pertence”. Ao sair, parei na Administração Militar, e cobrei uma resposta. O porta-voz apontou para Hebron à distância: “Lá está enterrado Abraão”.

No dia seguinte à invasão a Israel, o primeiro-ministro Netanyahu advertiu aos não integrantes do Hamas, entre os 2,1 milhões de habitantes de Gaza: “Saíam daí agora. Nós estaremos em toda parte, e com toda a nossa força”. E assim foi, e está sendo. Quase um ano depois, 49 mil palestinos estão mortos, a maioria civis, com mulheres e crianças contando 2/3 das vítimas. Israel inclui nesse total 20 mil combatentes, que não são singularizados pelo Ministério da Saúde do Hamas. Feridos, quase 100 mil. Os deslocados alcançaram 90% da população, ou 1,9 milhões. Entre os israelenses, morreram 340 soldados.

Gaza voltou à sua condição de ruínas, uma das cidades mais conquistadas e destruídas no mundo, desde os tempos bíblicos. No terceiro mês da invasão, em janeiro, um órgão da ONU, com base em imagens de satélite, registrou: 22.131 estruturas arrasadas, 14.066 severamente danificadas e 32.950, moderadamente, num total de 69.147 casas, prédios, escolas, hospitais e instalações do Hamas.

Cada bombardeio israelense com alvo militar preciso, e munição selecionada para evitar vítimas e danos colaterais, causa, no mais das vezes, uma tragédia. O Hamas se esconde por baixo de áreas residenciais, sob mesquitas e hospitais. Os moradores de prédios recebem um telefonema ou mensagem alertando para um ataque iminente, dando-lhes tempo de fugir.

O assassinato do “Homem das Sombras”, Mohammed Deif, custou 90 vidas, em 13 de julho. Ele morreu porque saiu de seu túnel em Khan Yunis para a luz do dia, algo raríssimo. Ao que se soube, teria um encontro. E ele próprio escolheu um local de sua infância, al-Mawasi. Mas alguém avisou Israel. E logo surgiu um caça que despejou nele a bomba que abre cratera no solo. Foi seu oitavo atentado, o último. Junto, morreu Rafaa Salameh, comandante de uma brigada do Hamas, alguns seguranças e dezenas de civis.

Deif virou mártir, herói para os palestinos do Hamas. A sua herança inclui o “metrô de Gaza”, de que seria um dos idealizadores. São 500 quilômetros de túneis, completados ao longo dos anos, ao custo de 10 milhões de dólares. Alguns trechos têm 18 metros de profundidade. Os primeiros abertos, em 2007, serviram para contrabandear armas e material de construção, por baixo dos 17 quilômetros de fronteira com o Egito, conhecida por Corredor Filadélfia, o mesmo do impasse para o acordo de cessar-fogo, pela insistência de Israel em patrulhá-lo com seus soldados.

No “metrô de Gaza”, blindado contra bombardeios aéreos, estaria o cativeiro de cerca de 100 reféns, os restantes dos 251 sequestrados. Formariam um escudo dos líderes do Hamas no QG com computadores, luz elétrica e sistema de ventilação. De suas saídas, as “estações” que são buracos camuflados no deserto, partiram emboscadas contra soldados israelenses. Uma extensão desembocava perto de um kibutz dentro de Israel. Em alguns trechos podiam se concentrar 200 homens armados. Em outros, circulavam caminhões e blindados. Havia arsenais de mísseis. Um atirador punha a ponta do lançador para fora, apertava o gatilho e desaparecia fechando a tampa, da cor do deserto. Os israelenses procuravam o local do disparo, e não o encontravam.

O Hamas construiu o “metrô de Gaza”, mas nenhum abrigo antibomba para a superfície, uma das mais densamente populadas do mundo. Os civis abrigaram-se em hospitais, escolas e mesquitas fugindo dos bombardeios, mas seguiam alvos de bombas, com o Hamas no subsolo. Criaram-se áreas de proteção humanitária. E foi numa delas que o “Homem das Sombras” morreu.

O escritor David Grossman lembrou um ditado do filósofo Gershom Sholem, fundador do estudo moderno da cabala, o misticismo judeu: “Todo sangue flui para a ferida”. E ele agrega: “Assim Israel se sente. O medo, o choque, a fúria, o luto, a humilhação e o desejo de vingança, as energias mentais de uma nação inteira — todas elas não param de fluir para a ferida, o abismo no qual ainda estamos caindo”.

Em Israel, as manifestações contra o premiê Netanyahu viraram rotina. Acusam-no de sabotar os acordos de libertação dos reféns acrescentando itens inaceitáveis para o Hamas. Os protestos crescem com a adesão dos israelenses que denunciam que Netanyahu prolonga a guerra para se manter no poder, imune a dois processos de corrupção e suborno que podem condená-lo, e ainda para se livrar da responsabilidade do grande fracasso de segurança que permitiu a invasão do Hamas — logo ele, eleito como “Mister Segurança”.

Por causa das guerras em Gaza e no Líbano, mesmo que Israel não as tenha iniciado, os judeus da diáspora se sentem acuados. Uma onda de antissemitismo aflorou no mundo. Os campi universitários e ruas de vários países ficaram em favor da Palestina “do rio até o mar”. Nove embaixadores foram embora de Tel Aviv batendo a porta. O Tribunal Penal de Haia julga uma acusação de genocídio em Gaza. E Israel vai se tornando um país pária no mundo, isolado pelos excessos de sua retaliação com milhares de mortos civis, crianças e mulheres. A relação privilegiada com os EUA entrou em declínio.

Véspera do primeiro aniversário, a Inundação Al Aqsa está secando. Em Gaza, 22 dos 24 batalhões do Hamas foram dizimados. Aos sobreviventes, resta a opção de uma guerra de guerrilhas.

No Líbano, o Hezbollah foi decapitado: seu líder há 32 anos, o xeque Hassan Nasrallah, morreu soterrado sob as ruínas de 8 toneladas de bombas, depois da sequência de assassinatos de seus principais comandantes e da explosão de pagers e walkie talkies de suas tropas. Só os Houthis iemenitas, entre os membros do Eixo da Resistência criado pelo Irã, reagiram com um míssil balístico, abatido por Israel.

E no 361º, a guerra chegou à sua origem, o Irã, o patrocinador do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis e de milicias no Iraque e na Síria: 181 mísseis balísticos disparados contra Israel. A próxima volta da espiral, com a ponta inicial em Gaza, espera a retaliação israelense. Lembra Beirute arrasada, 1982, Yasser Arafat partindo para o exílio na Tunísia, num navio chamado Atlântida, o continente perdido. A última vez que o encontrei foi em 1994, em Gaza. Ele então dizia que iria plantar uma Singapura no deserto. Era próprio dele: buscar o ideal, perdendo o possível. O meu trigal floresceu. Quando parti de Israel, no final de 1967, as espigas chegavam à minha altura.